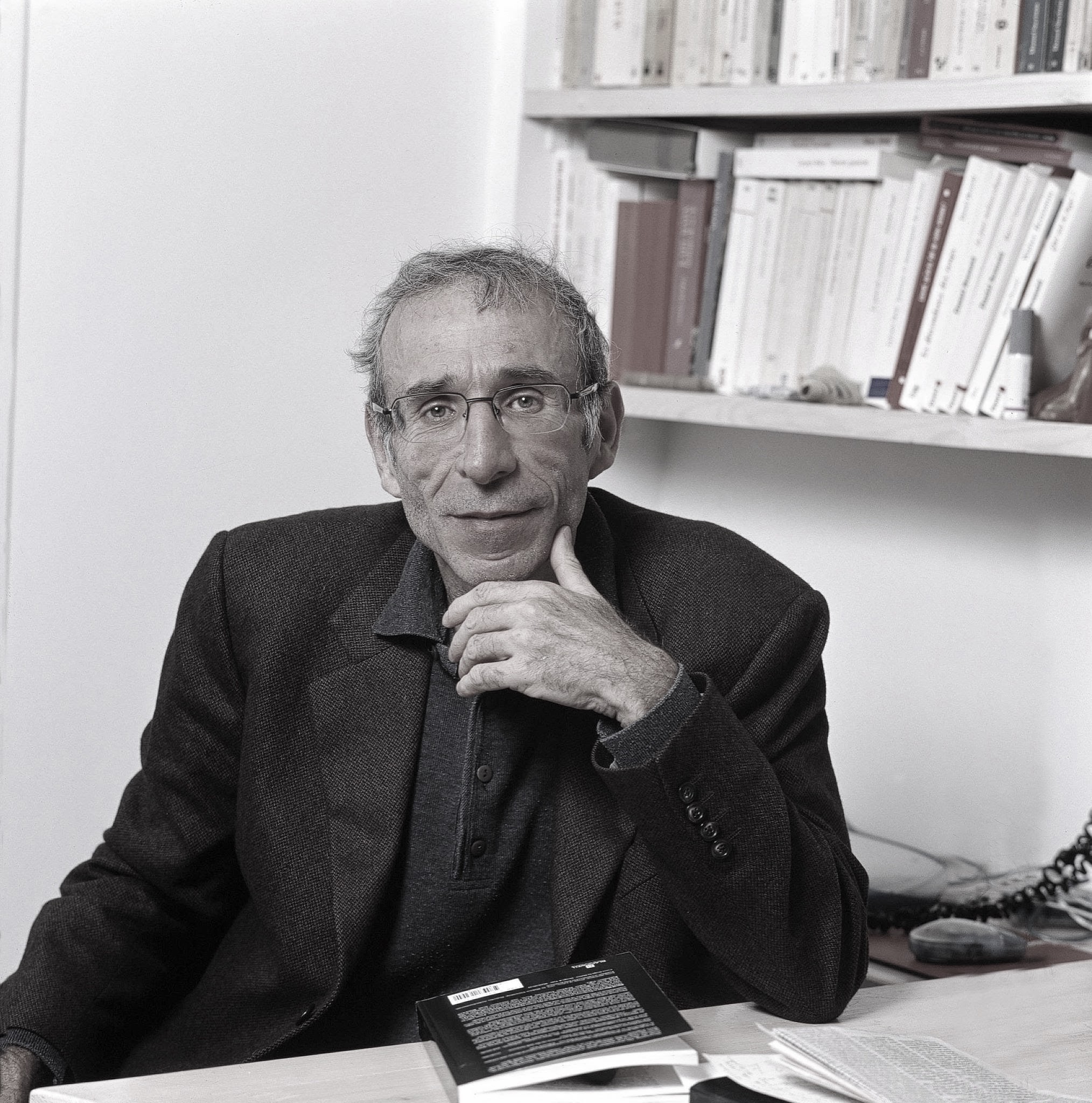

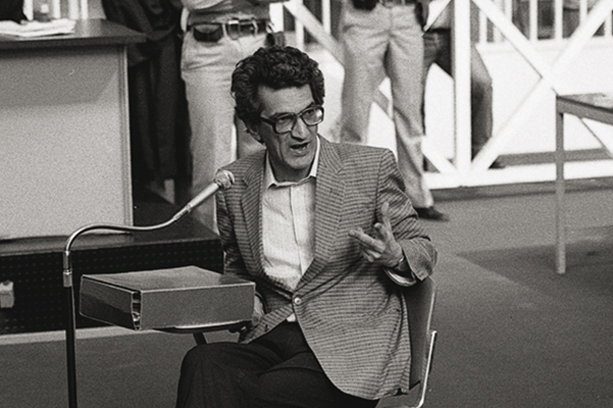

Este 2023 se cumplen treinta años desde que Perry Anderson publicara su célebre Tras las huellas del materialismo histórico. Pese a la distancia que separa nuestro presente de los años setenta, muchos de los interrogantes de la teoría y la práctica marxista allí examinados siguen vigentes.

Por Santiago Pulido

Este 2023 se cumplen treinta años de la publicación de Tras las huellas del materialismo histórico (1983), de Perry Anderson. Allí el historiador británico analiza las transformaciones del marxismo occidental tras el advenimiento de Mayo del 68 y el predominio intelectual de las ideas posmodernas en la izquierda y en los procesos de emancipación y transformación social. La efeméride sirve como excusa para señalar algunas consideraciones generales en torno a dicho trabajo y sus implicaciones políticas en nuestros días.

El marxismo como teoría autocrítica

Anderson inicia su recorrido por el materialismo histórico partiendo de un presupuesto fundamental: el marxismo, a diferencia de cualquier otra tradición de pensamiento, tiene como principal característica la autocrítica. Es decir, el marxismo desarrolla una teoría que se cuestiona a sí misma permanentemente. Esto implica, según el autor, una teoría histórica en un doble sentido: tanto del desarrollo histórico del régimen de acumulación y producción capitalista como una historia interna de sus ideas y de su constelación conceptual.

Así, el marxismo tiene la capacidad no solo de explicar el mundo, sino también de explicarse a sí mismo, de dar cuenta del origen de sus categorías de análisis y de su marco investigativo. Desde luego, esta capacidad de historizar sus variables de estudio lo pone en condición de ventaja frente a cualquier otra teoría, y hace del marxismo una teoría histórica y autocrítica capaz de comprender su génesis y metamorfosis.

Según Anderson,

la necesidad de una historia interna complementaria de la teoría que mida su vitalidad en cuanto programa de investigación guiado por la búsqueda de la verdad, característica de cualquier conocimiento racional, es lo que separa al marxismo de cualquier variante del pragmatismo o del relativismo.

Por lo general, las humanidades no poseen esta movilidad autorreflexiva que permite explicar el origen de los modelos y variables de investigación en función de sus propios conceptos. He ahí, precisamente, la virtud que le ha permitido al marxismo (a pesar de sus derrotas históricas) mantenerse en pie. Es, sobre todo, un modelo teórico que reflexiona sobre la historia de sus impedimentos y avances.

Ahora bien, Anderson reconoce que estas «ventajas» metodológicas y epistemológicas no producen, por sí solas, triunfos en el plano político. De hecho, a pesar de tener un aparato teórico-conceptual relativamente sólido, el marxismo vivió una serie de derrotas en el marco del capitalismo avanzado de la Europa continental. El aislamiento y la supuesta crisis del marxismo fueron, en sentido estricto, resultado de las derrotas de la lucha obrera en Europa.

Tres situaciones históricas rodean tal aislamiento y crisis: en primer lugar, el aplastamiento del levantamiento proletario de la Europa central entre 1918 y 1922 (Alemania, Austria, Hungría e Italia); en segundo lugar, la derrota de los frentes populares en la década del 30 (España y Francia); en tercer lugar, la derrota de los movimientos de resistencia en Europa occidental en 1945-1946. El boom de la posguerra, asegura Anderson, «subordinó gradual e inexorablemente el trabajo al capital en las democracias parlamentarias establecidas».

La suma de estas derrotas condujo, rápidamente, a un desplazamiento del discurso marxista. Se pasó del sindicato y del partido a los institutos de investigación. Las condiciones de la derrota, junto con el ascenso de un régimen de Estado altamente represivo, desplazaron el discurso marxista de los espacios político-estratégicos al ámbito meramente investigativo-universitario. Con esto, asegura Anderson, se debilitan los grandes análisis económicos del capitalismo, decae el análisis del Estado burgués, desaparece la discusión estratégica socialista y, en su lugar, nace un discurso preocupado por las consideraciones filosóficas y estéticas del método marxista «de carácter más epistemológico que sustantivo».

Se trató de una verdadera hipertrofia de la estética por culpa de la atrofia de la política socialista. Sin embargo, la larga década del 70 fue agotando el grado de importancia de esta tradición. De la mano del nuevo ascenso de la lucha de clases se produjo un resurgimiento de las preocupaciones ancladas a problemas prácticos y estratégicos. Anderson circunscribe dicho resurgimiento en cuatro grandes debates: las leyes del movimiento de producción capitalista (Ernest Mandel), el debate sobre la naturaleza (capitalista) del Estado contemporáneo (Poulantzas, Miliband, Offe y Laclau), los nuevos tipos de estratificación social en el capitalismo tardío y la naturaleza de los Estados poscapitalistas del Este.

Puede decirse que la lucha revolucionaria instaura (prioriza) nuevas preocupaciones políticas e intelectuales en el marxismo. No quiere decir esto que la producción teórica asociada a las dimensiones estéticas y epistemológicas realizadas en condiciones de relativa «normalidad» y reflujo movilizatorio sean secundarias para la teoría y práctica revolucionaria. Por el contrario, son cuestiones que, mientras fortalecen el cuerpo teórico marxista, no deben representar un abandono del terreno de la lucha de clases.

Ahora bien, a pesar de esta «reunificación» del «núcleo duro» del marxismo, la reconciliación entre teoría marxista y práctica revolucionaria no fue del todo exitosa. Este fracaso obedece, a juicio del historiador inglés, a la ausencia de un pensamiento estratégico en la izquierda de los países avanzados. No habría, según esto, una estrategia los suficientemente ambiciosa alrededor de la transición de una democracia capitalista a una de tipo socialista.

Contrario a lo que afirmaba el ambiente intelectual de su época, Anderson se negó a considerar la supuesta «crisis» como una expresión de «miseria de la teoría» (una teoría sin efectos prácticos). Se trataba, más bien, de una miseria de la estrategia (vacío táctico de la práctica revolucionaria). Así las cosas, la «crisis del marxismo» era, en realidad, la crisis de un marxismo política y geográficamente delimitado: Francia, España e Italia.

Alrededor de esta área cultural y política se presentó un verdadero derrumbamiento de la tradición marxista. El recrudecimiento del anticomunismo en los gobiernos capitalistas de Francia e Italia despertaron una «generalizada renuncia al marxismo en su conjunto por parte de pensadores tanto de las generaciones más viejas como de las más jóvenes de la izquierda». Sería el mismo Althusser quien, en adelante, difundiría la idea de una «crisis general del marxismo» de la cual debía recomponerse la izquierda revolucionaria.

Precisamente en este tipo de escenarios de decaimiento y reflujo político la autocrítica representa una función clave: esta vez no para hacer una revisión interna de sus ideas o conceptos, sino para comprender las condiciones históricas y políticas que explican la derrota del movimiento obrero y revolucionario y, sobre ellas, avanzar en una nueva estrategia anticapitalista. De cierto modo, las derrotas constituyen nuevos marcos de oportunidad: evaluar los procesos revolucionarios era fundamental para construir un nuevo proyecto socialista internacional.

El dominio del (pos)estructuralismo en la izquierda y la superación marxista

La derrota que vivía el marxismo —hasta cierto punto a causa de sus propios pensadores— demostraba que era necesario avanzar con urgencia en la reconstrucción de esa historia interna y en la reformulación de una nueva estrategia revolucionaria. En un segundo momento de su trabajo, Anderson se ocupó de tal tarea. Para el historiador inglés, el marxismo francés enfrentó, tras un largo periodo de dominación cultural e intelectual, un rival capaz de imponérsele. «Su victorioso oponente fue el amplio frente teórico del estructuralismo y, después, sus sucesores posestructuralistas».

No fue una derrota circunstancial, sino una derrota en toda regla. Las ideas estructuralistas y posestructuralistas triunfaron allí donde intelectual y culturalmente había dominado el marxismo. El cambio, según Anderson, fue virtualmente epistémico: la relación estructura-sujeto sería, en adelante, la clave para leer los procesos políticos de transformación. Hubo, en ese sentido, un paso de pensar la agencia colectiva del movimiento obrero en los procesos revolucionarios a una radical determinación por parte de las estructuras.

Sería el propio Althusser, según Perry Anderson, la prueba de esa íntima y fatal dependencia con el estructuralismo: para el primero, los sujetos serían completamente abolidos, a no ser como efectos ilusorios de unas especificas estructuras ideológicas. Ante el repliegue del «núcleo duro del marxismo» y ante la ausencia de un pensamiento estratégico, fue Althusser el llamado a explicar —en nombre del marxismo— la explosión social de Mayo del 68.

Ante la evidente ruptura histórica y ante la aparición de una nueva situación revolucionaria, Althusser estaba obligado a ajustar su teoría estructuralista concediendo un papel relativamente importante a las masas. Sin embargo, esta concesión advertía de un cierto retraso: «las masas estaban haciendo historia, aunque no la hicieran en el sentido amplío». Esta inconsecuencia fue clausurando, de manera cada vez más acelerada, el marxismo althusseriano en la Francia de mediados de los años 70.

Según Anderson, quien sí superó el desafío del 68 fue el estructuralismo. Desde ese momento, viviría un cambio decidido hacia el posestructuralismo. Para nuestro autor, tanto el estructuralismo como el posestructuralismo comparten un programa común y múltiples operaciones: en primer lugar, la exorbitancia del lenguaje; en segundo lugar, la atenuación de la verdad; en tercer lugar, la accidentalización de la historia.

El estructuralismo hizo de la lingüística la piedra angular de su teoría. La distinción saussureana entre lengua y habla fue el marco de referencia para explicar fenómenos políticos, sociales y económicos de mayor magnitud. De hecho, Lévi-Strauss se encargó de llevar este argumento al límite: la economía, desde la perspectiva del antropólogo francés, sería tan solo un intercambio de productos que ocurre dentro de un marco simbólico. Por tanto, el intercambio de productos o mujeres en redes de parentesco no es nada distinto al intercambio de palabras en el lenguaje.

Nuevamente, la izquierda vivía un proceso de desintegración del núcleo duro de las preocupaciones marxistas. Además, este tipo de apreciaciones terminaba por disminuir la radicalidad de la ola de revueltas y protestas: si la economía es sencillamente un sistema de intercambio comparable al intercambio de palabras, no hay detrás de ella un régimen de desigualdad, explotación e injusticia, sino una mala función del intercambio.

No habría necesidad, pues, de transformaciones sustanciales sino una suerte de redirección estructural. Anderson asegura que Strauss ignoraba las advertencias y límites que demarcaba el mismo Saussure en su teoría: la economía y el parentesco son inconmensurables con la red semántica y de significaciones del lenguaje. El lingüista sueco comprendía bastante bien los límites de su teoría a la hora de proponer una posible universalización.

Entre las principales debilidades de las extrapolaciones lingüísticas de Strauss, Perry Anderson destaca tres: que las estructuras lingüísticas tienen un coeficiente de movilidad excepcionalmente bajo entre las instituciones sociales; que, mientras el intercambio de palabras puede ser producido, multiplicado y modificado a voluntad (dentro de los marcos del significado), el resto de prácticas sociales están sujetas, generalmente, a las leyes de la escasez natural —los efectos del lenguaje sobre las estructuras de dominación son prácticamente nulos—; y que, por naturaleza, el sujeto del habla es siempre individual. En palabras de Anderson:

El sistema lingüístico proporciona las condiciones formales de posibilidad del habla, pero no tiene jurisdicción sobre sus verdaderas causas. Para Saussure, el patrón de las palabras habladas —la desenmarañada de la parole— caía necesariamente fuera del dominio de la lingüística: estaba relacionado con una historia más general y requería otros principios de investigación.

Dicho de otro modo, la lingüística no es una disciplina que logre explicarse a sí misma. De hecho, el propio Saussure reconoce esos límites, pero los estructuralistas terminan por extrapolar de manera abusiva sus contribuciones. Estos desplazamientos arbitrarios tienden, antes que explicar el movimiento general de la sociedad capitalista, a tipificar y clasificar (fragmentar) permanentemente los análisis sobre la sociedad.

De allí que Anderson sostenga: «la causalidad, aunque supuestamente admitida, nunca adquiere una centralidad plena en el terreno del análisis estructuralista». Este punto encierra, precisamente, la paradoja estructuralista: la historia que, en principio estaba sujeta al desenvolvimiento de las estructuras, es arrojada a la absoluta contingencia. Lo que inicialmente era un determinismo estructural queda a la suerte del absoluto relativismo.

Las transformaciones históricas más profundas son interpretadas teóricamente por el estructuralismo en términos de una ruleta múltiple en la que «la combinación ganadora que hace posibles estas sacudidas se consigue mediante una coalición de jugadores en varias ruedas, más que mediante uno solo de ellos (…) el desarrollo diacrónico es reducido al resultado fortuito de una combinación sincrónica».

Es aquí donde la interpretación del poder reticular foucaultiano gana terreno, pues «el poder pierde [desde la perspectiva (pos)estructuralista] cualquier determinación histórica: ya no hay detentadores específicos del poder, ni metas especificas a las que sirva su ejercicio». Esta voluntad absoluta del poder solo puede conducir a su propia satisfacción y, en la medida que se extienda, multiplique y descentre, creará su propio contrario. Esta concepción tiene dos implicaciones fundamentales: por un lado, desentraña la cuestión política del poder, es decir, concibe un poder sin política; por otra parte, renuncia enteramente a la posibilidad de indagar por las causas, el origen y los objetivos de ese poder.

Con esto, resulta fácil identificar por qué el estructuralismo engendró al posestructuralismo con tanta facilidad. Es cuestión de simple consecuencia lógica: al convertir la contingencia y la singularidad en el centro de análisis, el estructuralismo fundió las bases teóricas sobre las cuales el posestructuralismo disolvería el papel y función de las mismas estructuras. Anderson denomina este movimiento como «inversión estructural»: «si las estructuras existen por sí solas en un mundo situado fuera del alcance de los sujetos, ¿qué es lo que asegura su objetividad? Nunca el alto estructuralismo fue tan estrepitoso como cuando anunció el fin del hombre».

Derrida identificó tal contradicción y, antes que corregir dicha incongruencia, la profundizó. Según Anderson, el filosofo francés advirtió que al liberar las estructuras de todo sujeto, estas quedarían entregadas a su propio juego, perdiendo todo tipo de coordenada objetiva. Fue Derrida quien dio la última puntada para radicalizar la absoluta casualidad e indeterminación genética de las estructuras sociales. Así las cosas, el estructuralismo fecunda el subjetivismo sin sujeto del posestructuralismo.

Hasta aquí, hemos visto cómo en el seno de la teoría estructuralista se cultivó un movimiento intelectual absolutamente desestructurante y relativista. La promesa inicial del estructuralismo de superar la interpretación marxista frente a los acontecimientos que escurrían en la Francia del 68 terminó siendo, más que un enredijo, un callejón sin salida. El problema central, a juicio de Perry Anderson, estuvo en la adopción del modelo lingüístico como clave explicativa de los problemas sociales. En ese aspecto puntual, el estructuralismo renunció a una teoría de las relaciones sociales y tomó partido por un absolutismo retórico.

La superación marxista consiste, en ese sentido, en recuperar el sentido dialéctico de la relación estructura-sujeto. Para salir del callejón, es necesario reconocer la interdependencia entre estructura-sujeto, es decir, partir del hecho de que ambas se constituyen recíprocamente. El marxismo explica, precisamente, a la luz del desarrollo histórico capitalista, cómo ha sido esa relación tensionante. En esto, la teoría marxista vuelve a ser autocrítica: corrige el determinismo economicista que embebió a algunos autores en los 70 y reconstruye una teoría relacional y revolucionaria entre estructura-sujeto.

De la lingüística a la acción comunicativa: ¿una extensión del mismo problema?

En el anterior apartado se comentó el ascenso y caída de las ideas (pos)estructuralistas en el ámbito de la izquierda. Sin embargo, el trabajo comparativo de Anderson sigue siendo mucho más ambicioso: para él, era necesario detenerse también en otra de las grandes figuras intelectuales del siglo XX: J. Habermas, quien representaba, a juicio del historiador inglés, el proyecto teórico más integrador y ambicioso del panorama alemán contemporáneo.

Según Anderson, Habermas comparte elementos comunes con el estructuralismo francés. El filósofo alemán parte de la idea de que Marx se equivocó al «conceder una primacía fundamental a la producción material en su definición de la humanidad como especie y en su concepción de la historia como evolución de las formas sociales». La interacción social era, para Habermas, una condición irreductible de la práctica humana. En dicha interacción hay siempre un juego de mediación simbólica que, a su vez, constituye la actividad comunicativa.

Así como la producción garantiza el control sobre la naturaleza exterior, la comunicación es el soporte de la vida y el orden social. De modo tal que el progreso económico no era condición suficiente para liberar cultural o políticamente a la humanidad. A pesar de que la interacción social no es únicamente lingüística o comunicativa, el ambiente intelectual de los años 60 y 70 tendió a identificarla como tal. En ese sentido, Habermas destacó la primacía de las funciones comunicativas sobre las productivas (la primacía del lenguaje sobre el trabajo).

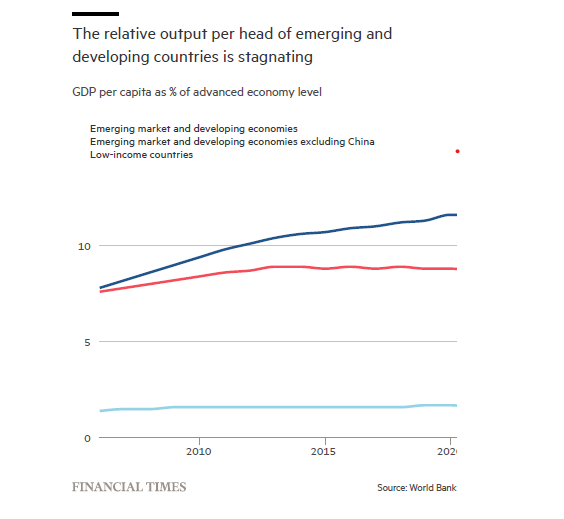

Según Habermas, las principales transformaciones históricas han requerido más de regulaciones morales que del desarrollo de las fuerzas productivas. Incluso, son estas mismas regulaciones las que han permitido, a juicio del alemán, reordenar las relaciones económicas. Habermas establece ese orden de primacía en los orígenes del capitalismo, sin embargo, vale la pena destacar que, en nuestras actuales sociedades capitalistas, el sentido de primacía defendido por Habermas tiende a replantearse: pues, claramente, las transformaciones de las fuerzas económicas son superiores a la regulación moral. De hecho, buena parte de las normas y leyes son consecuencia de un profundo proceso de transformación económica.

He ahí, nuevamente, el problema de sostener una teoría sobre la autonomía de la acción comunicativa: se pretende ajustar la regla general (patrón de regularidad histórica) a la excepción. Aunque con diferencias sustanciales con el estructuralismo francés, en el fondo, hay un intento, nuevamente, de hipertrofiar lo contingente y atrofiar la regularidad histórica. Se cuestiona Anderson: ¿cuál es la relación entre el margen lógico y el registro histórico real de las sucesivas sociedades?

Para Habermas, la sucesión de transformaciones sociales en la historia es esencialmente contingente. «No existe, pues, garantía alguna de que el orden social contemporáneo corresponda al nivel más alto de desarrollo moral inscrito en la lógica procesual de la mente», argumenta Anderson. El lenguaje se transforma, además del rasgo distintivo de la humanidad, en el pagaré de la democracia. Habermas, sostiene el marxista inglés, ve en la comunicación la piedra angular de una verdad consensual.

Dicho consenso lo logran «sujetos de buena voluntad en situación de habla». La democracia sería, en ese sentido, la institucionalización de las condiciones para la práctica del habla ideal (libre de dominación). Puede verse, con esto, una relación estrecha y curiosa entre el universo habermasiano y el estructuralismo francés: «ambas empresas han representado esfuerzos sostenidos por erigir el lenguaje como árbitro y arquitecto último de toda sociabilidad».

Cabe señalar además que, en ambos casos, la representación del lenguaje como elemento constitutivo de la sociabilidad termina por hacer abstracción del curso de la lucha de clases y su carácter irreconciliable. Es decir, ambas propuestas pierden de vista el conflicto como principio del cambio y de la transformación política. Por esta razón, Anderson no duda en afirmar que la confusión del paradigma del lenguaje radica «en el desplazamiento del medio al fundamento». Sin embargo, el lenguaje en Habermas, a diferencia del estructuralismo francés, procura restaurar el orden de la historia, asegurar los fundamentos de la moral y forjar los elementos de la democracia.

Pese a todas las limitaciones compartidas de su modelo lingüístico común, lo sorprendente en Habermas es la coherencia y fidelidad de su compromiso con su propia versión de un socialismo al estilo con su propia versión de la Escuela de Francfort, sin vacilaciones si sobresaltos, en los últimos veinticinco años.

Mientras muchos intelectuales saltaban del pensamiento radical y emancipador al anticomunismo de la Guerra Fría, Habermas se mantuvo firme en su proyecto frente a las purgas represivas del Berufsverbot. A pesar de que su compromiso nunca fue revolucionario y no se sobrepuso al impacto del 68, la empresa habermasiana no se vio doblegada por las consecuencias de aquel acontecimiento. Aún así, la propuesta habermasiana no pudo explicar, por sus mismas contradicciones, cómo la aparición de un agente colectivo convierte la deslegitimación del orden social existente hacia una nueva legitimidad de un orden socialista. En esto, el marxismo seguía teniendo una mayor capacidad explicativa.

Las oportunidades del socialismo: una nueva brújula para el materialismo histórico

El recorrido de Perry Anderson mostró los diversos campos de batalla que libró el socialismo y el materialismo histórico en el transcurso del siglo XX. Tras el proceso de desestalinización de la sociedad soviética se creyó abrir una ventana de oportunidad para el socialismo; sin embargo, esta aspiración rápidamente se diluyó con la redirección conservadora del régimen. El ascenso de la revolución cultural en China pretendió superar el desanimo y los errores del socialismo soviético; no obstante, la imagen de un proceso revolucionario solidario con los pueblos y las causas del Tercer Mundo prontamente se desvaneció.

Para Anderson existe una evolución desde el maoísmo al eurocomunismo. Ambas experiencias, a pesar de sus diferencias tácticas, compartían un rechazo común al socialismo soviético. En el caso del eurocomunismo, se proponía una vía pacífica, gradual y constitucional al socialismo. Finalmente, el resultado fue desalentador: la expectativa electoral de gobiernos de coalición se hizo agua con la derrota de varios de ellos en Francia y España. La disputa interna dentro del Estado capitalista y sus múltiples derrotas habían generado un efecto desmoralizador en el movimiento obrero.

Es en este punto donde Anderson ubica la «crisis del marxismo»:

Lo que la desencadenó fue una doble decepción: ante la alternativa de China, primero, y de Europa occidental, después, (…). Cada una de esas alternativas se había presentado como una nueva solución histórica, capaz de superar los dilemas y evitar los desastres de la historia soviética; todos sus resultados, sin embargo, resultaron ser un retorno a callejones sin salida ya familiares. El maoísmo desembocó en poco más que un truculento jruschovismo oriental. El eurocomunismo cayó en lo que parecía más una versión de segunda clase de la socialdemocracia occidental, vergonzante y subordinada a la II internacional.

El reformismo socialdemócrata aportó, en ese sentido, pocas novedades al desarrollo del marxismo de los años 60. Incluso, asegura Anderson, en el campo de la estrategia revolucionaria no se produjo ninguna obra significativa. El ascenso de la lucha revolucionaria no se tradujo en una reunificación entre la teoría marxista y la práctica popular o, mejor, «el circuito que las unía no era predominantemente revolucionario, sino reformista». De modo que el reformismo fue el eje estratégico del movimiento obrero durante la expansión del eurocomunismo.

El curso de acontecimientos de esta experiencia no condujo, de ninguna forma, a la renovación del pensamiento estratégico. De hecho, según Anderson, la literatura crítica del eurocomunismo (especialmente el trotskismo de Ernest Mandel) dejó sin solucionar el problema estratégico y el sentido del proyecto alternativo y anticapitalista en Occidente: «este bloqueo provenía de una excesiva adhesión imaginaria al paradigma de la revolución de Octubre, realizada contra el cascarón de una monarquía feudal y demasiado distante como referencia teórica de los contornos de una democracia capitalista».

Por esta razón, el problema estratégico sigue siendo, en nuestros días, como ha sido desde hace más de cinco décadas, el problema nodal del marxismo occidental. Anderson sugiere algunas preguntas en ese sentido: ¿cómo pueden ser superadas la estructuras flexibles y duraderas del Estado burgués e infinitamente rígidas en su preservación de la coacción de la que depende en última instancia? ¿Qué bloque de fuerzas sociales puede ser movilizado, y de qué forma, para hacer frente a los riesgos que conlleva la desconexión del ciclo de acumulación del capital en nuestra integrada e intrincada economía de mercado?

Una vez más, estos cuestionamientos nos recuerdan que el problema entre estructura y sujeto (estructuras de poder político y económicamente efectivas) es un problema tanto de la teoría crítica como de la más concreta de las prácticas. En este terreno, fundamentalmente, el marxismo debe ser autocrítico para vincular la teoría histórica del desarrollo social al horizonte socialista, lo que implica claramente reconocer las contradicciones del presente y la dependencia relativa con las estructuras del pasado. He ahí la perspectiva de futuro de la actual lucha obrera y revolucionaria.