Por Michael Roberts

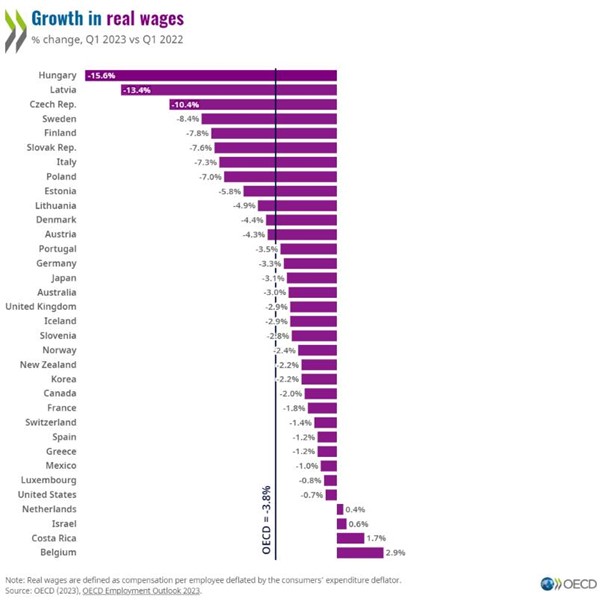

Las caídas varían considerablemente para cada país de la OCDE. Las mayores caídas han sido en Escandinavia y Europa del Este, donde los precios de la energía aumentaron más por la pérdida del petróleo y gas rusos, mientras que la caída en EEUU es una de las más bajas, ya que los precios de la energía, aunque han subido, no se han disparado tanto. Europa ha tenido que cambiar su aprovisionamiento de energía rusa a través de gasoductos al mucho más caro gas natural líquido (GNL) mediante transporte marítimo.

El estudio de la OCDE también revela en detalle hasta que punto y cuánto del aumento de las tasas de inflación desde el comienzo de la pandemia del COVID hasta ahora se debe a los salarios y las ganancias.

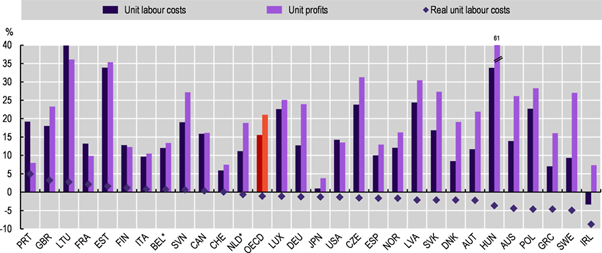

Parece que, en el promedio (no ponderado) de toda la OCDE, las ganancias por unidad de producción aumentaron alrededor del 22 % desde finales de 2019 hasta el primer trimestre de 2023, mientras que los salarios por unidad de producción aumentaron alrededor del 16 %. En algunos países, el papel de las ganancias en el aumento de los precios fue mucho mayor en comparación con los salarios: en Suecia, el 27% de las ganancias aumentan contra el 9% de los salarios, en Alemania, el 24% contra el 10%; en Austria el 23% contra el 10%.

El mayor aumento de las ganancias durante la espiral inflacionista fue en Hungría, con más del 60 %, seguida por los estados de Europa del Este, con más del 30 %. Los aumentos salariales y de beneficios por unidad de producción en los EEUU fueron aproximadamente iguales, del 14 % cada uno. Solo Portugal vio una contribución significativamente mayor de los salarios por unidad de producción (18 %) que de las ganancias (9%).

La OCDE está de acuerdo conmigo y con muchos otros en que el aumento de la inflación se inició por el aumento de los precios de los productos básicos y la energía causado por los cortes en la cadena de suministros después del final de la pandemia y que se han agravado con la invasión rusa de Ucrania.

Como dice la OCDE: «El aumento inicial de la inflación fue importado en gran medida en muchos países de la OCDE e impulsado por los precios de los productos básicos y la energía. Sin embargo, en el transcurso de 2022, la inflación amplió sus causas, con costes más altos que se transfieren cada vez más a los precios de los bienes y servicios nacionales».

No fue causada por aumentos salariales, que nunca pudieron mantener el crecimiento de la espiral de la inflación. Una vez más, según la OCDE: «La evidencia no ofrece indicios de señales de una espiral de precios-salarios hasta ahora. El crecimiento nominal se ha recuperado, pero no muestra señales claras de una aceleración significativa en todos los países. La brecha con la inflación parece estar disminuyendo en los últimos meses, principalmente debido a una lenta disminución de la inflación, pero la erosión de los salarios reales aún no se ha detenido en la gran mayoría de los países de la OCDE».

De hecho, los aumentos de las ganancias fueron un factor mucho mayor de impulso del aumento de la inflación. Las conclusiones del informe son claras: en primer lugar, los salarios reales promedio (es decir, después de la inflación) han caído en todo el mundo capitalista desarrollado en los últimos tres años; de hecho, la caída más grande y más larga en al menos 50 años. Y en segundo lugar, el principal contribuyente al aumento de los precios de los bienes y servicios durante este período ha sido el aumento de los beneficios por unidad de producción, no de los salarios, particularmente en la zona del euro. «En la zona del euro, la contribución de los beneficios ha sido particularmente grande, lo que representa la mayor parte del aumento de los precios nacionales en la segunda mitad de 2022 y el primer trimestre de 2023». En cuanto a los EEUU, la OCDE considera que: «con mercados laborales particularmente ajustados, los salarios generalmente han contribuido a los aumentos de los precios internos más que las ganancias en los últimos trimestres». Pero «la reciente contribución de los márgenes de beneficio fue mucho mayor que en los años anteriores a la crisis, pero ha disminuido en los trimestres más recientes».

Los datos de Europa y Australia muestran que el sólido rendimiento de las ganancias en 2022 no se limitó al sector energético. En el año hasta el primer trimestre de 2023, en Europa, las ganancias por unidad aumentaron más que los costes laborales por unidad en la manufactura, la construcción y las finanzas, y crecieron al mismo ritmo que el coste laboral por unidad en «alojamiento, alimentos y transporte». Del mismo modo, las ganancias por unidad aumentaron más que los costes laborales por unidad en varios sectores de Australia, incluyendo «alojamiento y alimentos», manufactura, comercio y transporte.

Por lo tanto, ¿para reducir las tasas de inflación, las empresas deberían reducir los aumentos de beneficios? Tal vez no, dice la OCDE porque «la rentabilidad de las firmas puede quedar socavada a corto plazo por una caída en la demanda debido al endurecimiento de la política monetaria y la erosión del poder adquisitivo. En este contexto, es más probable que el aumento de los costes laborales se traduzca en una reducción de la demanda de mano de obra y posibles pérdidas de empleo. En general, si bien la evidencia sugiere que hay margen para que los beneficios puedan absorber algunos ajustes en los salarios en varios sectores y países, es probable que el margen de maniobra exacto varíe según los sectores y el tipo de empresas».

En otras palabras, tratar de reducir los aumentos de precios restringiendo los aumentos de beneficios al tiempo que se permite que los aumentos salariales de los trabajadores se pongan al día podría causar una crisis en la medida que los empleadores reducen su fuerza de trabajo para detener el aumento de los costes laborales. Eso significaría un aumento del desempleo. Porque eso es lo que sucede en un sistema de producción impulsado por los beneficios.

Entonces, ¿cuál es la respuesta para que haya crecimiento económico sin que la inflación se acelere? La OCDE dice: «A largo plazo, las ganancias salariales reales sostenidas solo se pueden garantizar a través de un crecimiento sostenido de la productividad». Los países de la OCDE necesitan «aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los nuevos desarrollos tecnológicos, como la Inteligencia Artificial». Hasta ahora, no hay señales de ello.