El pensador y activista italiano, referente de la izquierda libertaria, reúne en ‘Medio siglo contra el trabajo’ sus ensayos sobre la “esclavitud laboral” contemporánea. Cree que la humanidad atraviesa una psicosis de masas y urge a imaginar “una cura” para nuestra enfermedad. Si tiene cura.

Por Pablo del Llano Neira

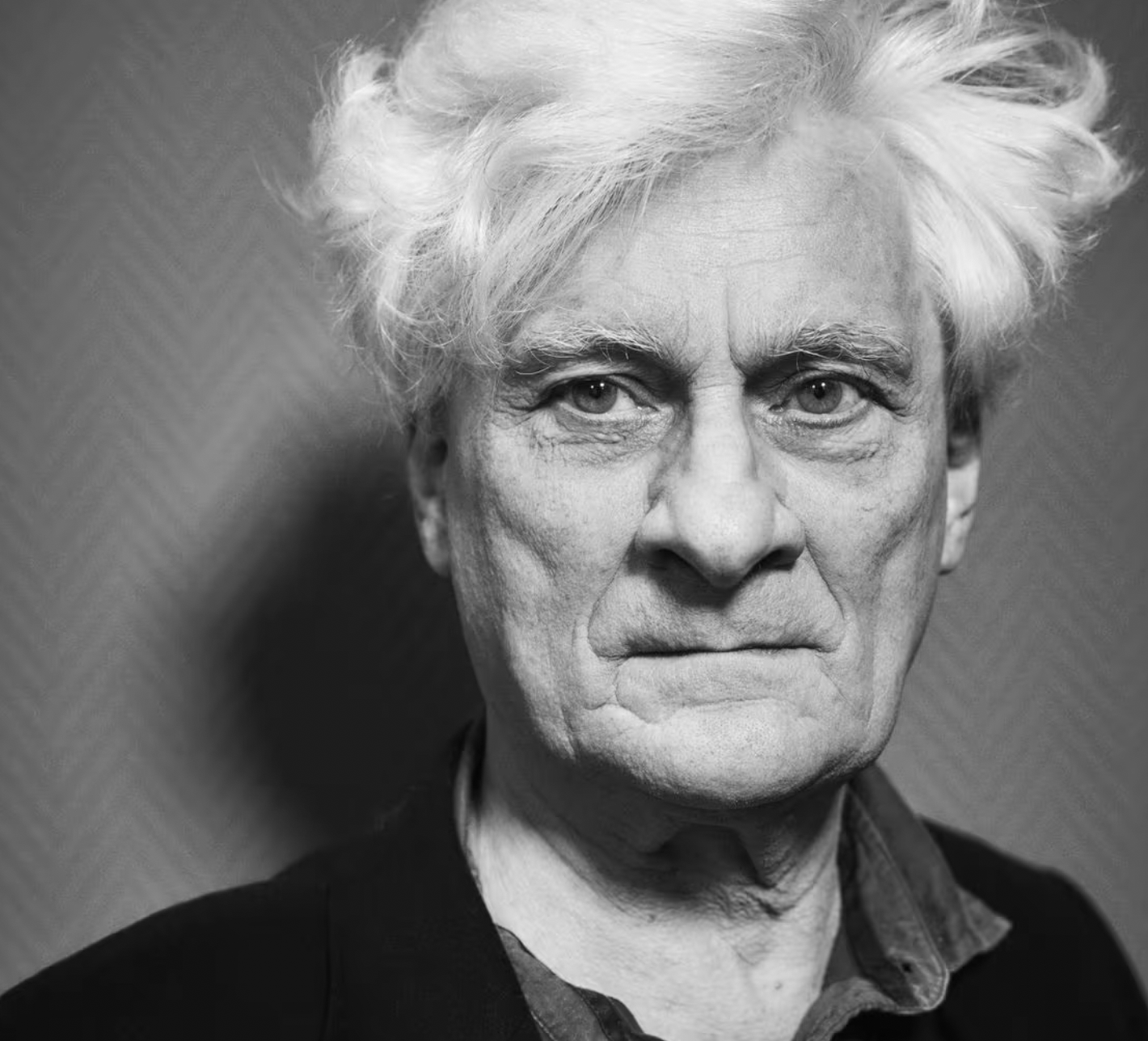

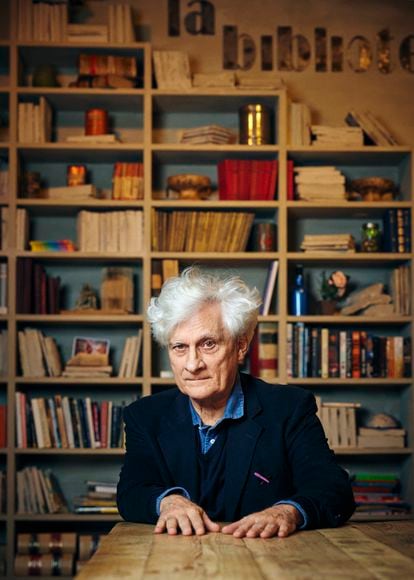

Franco Berardi lleva toda la mañana angustiado. Al ataque despiadado de Hamás contra israelíes le ha seguido la guerra indiscriminada del Estado de Israel contra los palestinos y la desmesura de los acontecimientos abruma al filósofo italiano. De pie en el vestíbulo de su hotel antes de empezar la entrevista, le da vueltas a lo que pasa buscando cómo conceptualizarlo. Su abundante cabello blanquísimo, su cabello abundante y libre como una ventolera. Dice: “Solo una palabra tiene sentido: demencia”, y que la geopolítica ha muerto y que lo que sucede es otra cosa: “Geopsicosis”. Berardi (Bolonia, 74 años) es un referente del movimiento autónomo, una izquierda sesentayochista de calado político menor y considerable influencia artístico-intelectual. Bifo, su apodo desde niño, pensó durante décadas lo político en términos propia y clásicamente políticos. En su madurez, ha pasado a pensarlo en términos psicológicos, como si el mundo ya no solo fuera un sistema desequilibrado e injusto de relaciones de poder, sino —más aún— un sistema nervioso, emocional, afectivo gravemente enfermo.

Visita Madrid para presentar su nuevo libro, Medio siglo contra el trabajo (Traficantes de Sueños; edición de Federico Campagna), una selección de textos de temática variada cuyo eje es su crítica de la antropología laboral dentro del modelo capitalista y la posibilidad de la emancipación. “La lucha continua de los explotados para sustraer el tiempo de vida al trabajo, para ganar espacios de autonomía, es el fundamento de la liberación”, escribía en 1977 en un artículo titulado La revolución es justa, necesaria, posible. En otro de 2017, En el imaginario precario, se evidencia —en la idea, también en la poética— su evolución teórica: “No creo que la política tenga la potencia de actuar de manera consciente sobre nuestro futuro. Creo que tenemos que entender nuestro presente como una condición de espasmo, de aceleración dolorosa que no puede ser mejorada por la voluntad sino solo por la sensibilidad”.

Berardi toma asiento dando su lado derecho al periodista. Explica que tiene problemas de audición de tanto concierto en Nueva York en los ochenta. Era la época de la New Wave y se ganaba unos cuartos escribiendo desde allí crónicas para una revista musical italiana. Se había ido de su país para distanciarse de dos peligros de su entorno, la heroína y las Brigadas Rojas. Resume: “Ambas estaban demasiado cerca de mí”.

¿Qué relación tenían su madre y su padre con el trabajo?

Mi padre, Giuseppe, era un maestro de escuela, católico y comunista. Le gustaba mucho su trabajo. Mi madre, Dora, también era maestra de escuela, pero tuvo tres hijos y le tocó dejar su trabajo para ocuparse de la casa. Creo que eso le dejó para siempre un poso de amargura.

¿De niño le gustaba el colegio?

Sí, encima era el alumno preferido del profesor, un hombre muy simpático. Era un profesor invidente y marxista, esencialmente anarquista, diría. Yo era un niño al que le encantaba leer. Mi primera lectura filosófica fue Schopenhauer, con 12 años, y en la escuela con mis amigos me ponía a hablar de la idea del suicidio, de la muerte libre. Un día el padre de uno de los niños apareció por allí con gran indignación y le dijo al profesor que quedaba prohibido que su hijo se relacionase con el niño que hablaba de la muerte libre.

Cuenta Natalia Ginzburg que el escritor Iván Bunin [primer Nobel ruso] le dijo una vez a Antón Chéjov que no tenía ganas de escribir y que escribía poco. Chéjov le respondió: “Hace mal. Lo esencial, como sabrá, es trabajar toda la vida sin cesar”. ¿Qué le parece?

Estoy de acuerdo con Chéjov, aunque primero tenemos que entender que la palabra trabajo es una palabra doble que significa actividad libre y actividad obligada, o trabajo asalariado, que implica una sumisión. Yo detesto todo tipo de actividad que obligue a trabajar ocho, 10 o 12 horas al día para ganarse el pan, y al mismo tiempo me gusta muchísimo lo que hago cotidianamente y nadie me impone. Soy un gran trabajador.

En síntesis, ¿cómo ha evolucionado su crítica del trabajo desde sus textos de los setenta?

Al principio, el objeto de mis análisis, lo que rechazaba, era el modelo obrero de la cadena de montaje. Esto descubrí prontísimo que lo odiaba, con 16 años. Vivía al lado de una fábrica de vidrio de segunda elaboración donde trabajaban solo mujeres, unas 400 jóvenes, llegadas sobre todo del sur de Italia, con una labor dura y nociva, expuestas al cáncer por el cobalto. Hacían jeringuillas, termómetros… Yo ya me había acercado al Partido Comunista y a Poder Operario y me pasaba todos los días por allí a charlar con ellas. Me cogieron cariño. No tenían ni sindicato y, aun así, al cabo de dos años las ayudé a organizar una huelga que duró tres semanas, y el patrón, un tipo que se llamaba Romagnoli, me acuerdo bien, tuvo que aceptar lo que pedían. Ellas no eran mucho mayores que yo, pero me veían como un niño loco que andaba por ahí repartiendo volantes de propaganda y que les decía que había que oponerse al trabajo, pero al final ganamos la lucha. Para mí fue una experiencia política fundamental de autonomía obrera. Ya en los ochenta empezó un profundo cambio de modelo vinculado a la formación de la red electrónica y me ocupé de ello desde el principio. Parecía que todo podía cambiar en una dirección positiva, que la robótica podría liberarnos del trabajo manual y que la red impulsaría la actividad libre compartida. Me equivoqué. Con el cambio de siglo llegó el crash de las puntocom y hubo un giro radical en la forma social de la red. Se rompió el sueño de la concatenación libre de operadores y todo se verticalizó con el surgimiento de las grandes compañías. La posibilidad de internet como lugar libre se acabó y entramos en este lugar esencialmente triste, en este espacio depresivo de relaciones virtuales, desencarnado, en el que estamos obligados a trabajar para un patrón invisible.

¿Qué pasó en las dos últimas décadas?

Son dos etapas diferentes. En la primera sigue habiendo una conciencia ambivalente del proceso: permanece aquella cultura de la red crítica y participativa, ese espíritu artístico, filosófico, militante que está en la raíz de los movimientos de 2011 como Occupy Wall Street o el 15-M español, y a la vez se va preparando la transición desde ese marco de autogeneración crítica de la red a lo que sucede en la segunda década, la completa alienación en nuestra relación con la red, la sujeción absoluta a la fábrica de la producción virtual, cuyo símbolo en la época fue la explosión de Facebook. La derrota de los movimientos sociales y la instauración de la red social suceden al mismo tiempo.

¿Qué está pasando en los veinte?

En 2001 escribí La fábrica de la infelicidad. Decía que había que tener cuidado con la capacidad de la red de crear soledad, pero todavía no le prestaba tanta atención a la dimensión psicológica. En la segunda década me va pareciendo más importante y hoy pienso más en clave psicológica que política. La fábrica de la infelicidad se ha vuelto un campo de concentración psicopatológico. Las relaciones sociales y geopolíticas ya solo se pueden explicar a través de categorías psicóticas. Las categorías de la política se han quedado vacías y son inútiles analíticamente. Como pasó hace un siglo, estamos viviendo otra psicosis de masas. No sé si es curable, pero considero la última tarea de mi vida trabajar en pensar cómo producir formas de cura de la psicosis de masas, una labor extremadamente difícil.

¿Qué propone?

Para empezar, debemos ser conscientes de que la política, la derecha y la izquierda, no significa nada. Con la pequeña excepción quizá de España, donde la izquierda parece seguir existiendo. Pero si miro lo que ha pasado con la Grecia de Tsipras o en Estados Unidos, donde Biden es peor que Trump…

¿Biden peor que Trump?

Seguramente. Sus medidas contra la inmigración son más duras y su política exterior es más criminal. Vamos a ver si nos entendemos: Trump es el más horroroso de los horrores, pero son dos caras de la misma locura. Trump no tenía siquiera una política exterior. Para él Putin era un amigo, un asesino fascista pero un amigo en cuanto que hombre blanco, porque la idea geopolítica de Trump se reduce simplemente a que sus enemigos no son los blancos sino todos los demás: es la lucha final entre la raza de los depredadores y los otros, los no blancos. ¿Pero esta idea totalmente espantosa y racista es peor que la locura de la guerra de Ucrania? Biden, o mejor dicho el grupo dirigente de Biden, la preparó cuidadosamente para cortar las relaciones económicas y energéticas de Europa con Rusia, en especial la profunda dependencia de Alemania. Mandaron a los ucranios a hacerse masacrar por Putin y a los rusos a hacerse masacrar por Zelenski. Pero volviendo a lo que íbamos: desde Tony Blair, no se puede hablar de la izquierda y la derecha como estrategias diferentes.

Entonces, ¿qué propone?

Si entendemos que la destrucción de la civilización no es la manifestación de una estrategia política sino la expresión de una psicosis masiva, podemos empezar a trabajar políticamente de otra manera, la política se vuelve psicoterapia. Esto no significa poner psicólogos en las escuelas, que también; significa mucho más: tenemos que parar todas las formas de producción de soledad de masas y de destrucción de lazos de solidaridad, tenemos que parar la cultura de la competencia, tenemos que abandonar toda forma de sujeción psicopatógena. En definitiva, tenemos que desertar. Desertar de la guerra, desertar de la política, del mundo libre y de su contrario. Desertar del trabajo precario y esclavizante. Esto ya está sucediendo, la Gran Dimisión en Estados Unidos, los concursos de trabajo público en Italia en los que antes competían miles de personas por cien puestos y en los que ahora quedan vacantes. La editorial Einaudi ha sacado un libro de la socióloga Francesca Coin, Le grandi dimissioni, lleno de datos sobre el creciente rechazo al trabajo, que no es, como hace 40 años, un fenómeno colectivo sino uno solitario e individual, pero masivo. Y por último, la deserción más importante, la deserción de las deserciones, no generar a las víctimas de los previsibles infiernos climático y atómico. Desertar de la reproducción de la especie.

¿Y qué podemos hacer a estas alturas con las ideas centrales de civilización y progreso?

La palabra progreso ya no significa más que la acumulación de capital, el crecimiento económico, que no es un modelo viable, aunque puede ser que haya sido útil o necesario en cierta época de la historia.

¿Solo “puede ser”?

Sí, puede ser. No estoy seguro de que la industria fuese inevitable en la historia de la humanidad, pero pasó, ocurrió y basta. Pero ahora es evidente que crecimiento económico significa más destrucción, más sufrimiento, más catástrofe ecológica, más pobreza. No podemos seguir considerando positiva la idea de progreso.

¿Y la de civilización?

Yo utilizo la expresión civilización social como la posibilidad de la participación de todos en el bienestar y en los bienes económicos. En ese sentido, la civilización ha sido un acontecimiento positivo. Pero no se puede reflexionar sobre este término sin concebir también la civilización como el proyecto de poder y de sumisión de los otros por parte de los blancos occidentales. Esta civilización blanca está en crisis, o, más que en crisis, en verdadera desintegración. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania y ahora con la guerra en Gaza estamos viendo que de un lado quedan ellos, los estadounidenses —no todos los estadounidenses, los viejos blancos estadounidenses—, los europeos —los viejos blancos europeos— y los israelíes, y del otro, el resto de la humanidad. Tenemos una confrontación entre una minoría vieja blanca que retiene todo el poder económico-militar global y una mayoría sin otro punto en común que la voluntad de venganza. Desde Mao Zedong, China quiere venganza y Occidente pagará cara la humillación a la que fue sometida tras la guerra del Opio. Vamos a asistir a la venganza de los no blancos. Ya estamos asistiendo a ella. El pogromo, la matanza nazista de Hamás contra israelíes es una acción de venganza asesina de un pueblo totalmente desesperado. La única solución a esto es el internacionalismo, una estrategia compartida con sentido, pero el internacionalismo ha desaparecido.

Ha escrito que Israel no tiene futuro.

Israel está muerto. Yo no viviré hasta el final de la década, pero tú sí, que eres joven. Ya me contarás.

Tiene 74 años.

Sí, pero prefiero irme pronto. Ochenta me parece un número intolerable. No lo quiero, no. Pero bueno, tú sí que llegarás a 2030 y ya me dirás si existe Israel. De verdad que no lo creo, porque su proyecto ha sufrido un deterioro profundísimo, en primer lugar por culpa de ese nefasto individuo que es Netanyahu. Él no sobrevivirá al desastre que ha hecho y, al mismo tiempo, representa a un conjunto de fuerzas demasiado poderoso que impedirá que prospere cualquier alternativa de izquierdas, cosa que prácticamente no existe en Israel.

Su generación idealizó la juventud, en cierto modo la inventó. ¿Cree que esto les supone una mayor dificultad para asimilar la vejez?

La vejez es naturalmente un problema personal, para tu cuerpo, para tu mente, pero hoy también es un problema estructural, es el mayor problema de la civilización blanca. A mí me interesa muchísimo el tema de la vejez, es apasionante desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista literario… ¿Conoces a Arthur Schnitzler? Es un austriaco de la época de Freud que escribió cosas muy interesantes sobre el devenir viejo. También Sara Mesa, ¡para mí Cara de pan es uno de los libros más profundos de nuestro tiempo! La joven y el viejo loco que se encuentran y hablan de pájaros, de todo y de nada a la vez… Lo que yo creo, en fin, es que no sabemos vivir la vejez, no sabemos elaborar el devenir viejos, que es devenir nada, y, como no sabemos elaborarlo, ¿cómo reaccionamos? Como Trump, como hombres blancos frustrados y enfurecidos que pretenden vivir eternamente, buscando soluciones en la biotecnología, en la inteligencia artificial, incluso en la bomba atómica, porque, en último término, diría la civilización del hombre blanco: “Si yo muero, que mueran todos conmigo. Que no quede nada ni nadie”.

¿Y qué hacer?

Cambiar el enfoque y pensar que, a la vez que el mayor problema, la vejez es la solución. La vejez es absolutamente revolucionaria si somos capaces de vivir el proceso de devenir nada, de ir hacia la muerte, como un proceso natural y agradable, si somos capaces de vivir el desvanecimiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente como un acontecimiento extraordinario. Si logramos esto, si cambiamos la tradicional cultura de la resignación ante la muerte por una nueva cultura de la aceptación del devenir nada, daríamos un paso trascendental para salir de la locura de masas en la que estamos inmersos. Ahora bien, dudo mucho, mucho que la civilización blanca sea capaz de hacerlo.

Quizá no se pueda proyectar esa posibilidad sin salirse del paradigma de la civilización.

Sí, puede que sea necesario entender de una vez por todas que la civilización no es un proceso lineal e infinito, que fue una larga etapa de la historia humana y que se está parando. Vale, ¿y qué si es así?

Finalizada la conversación, Berardi pregunta cuánto tiempo ha durado.

—Una hora.

—Bien, yo creo que ahí tienes bastantes locuras para escribir la entrevista. Solo espero que no te lleve demasiadas horas de trabajo asalariado.

Elpais.com