Por Carolina Viola / Universidad Nómada Sur

Introducción

El Buen Vivir implica un conjunto de realidades, experiencias, prácticas y valores marginados por la historia oficial. “Es la búsqueda de la vida en armonía del ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza, entendiendo a su vez que todos somos naturaleza, que somo interdependientes los unos con los otros, que existimos a partir del otro” (Alberto Acosta, 2018). Implica re-construir la vida a partir de la reconstrucción de lo que nos es común. Un esquema donde lo individual y colectivo coexisten en armonía permitiendo producir y reproducir el territorio y la vida que lo habita.

Esta visión es superadora de la relación antropocéntrica, que busca dominar y subyacer la naturaleza sin caer en cuenta que, en el proceso, se subyace y se domina a sí mismo; se propone así una visión socio-biocentrica, donde la naturaleza emerge como sujeto de derechos. Una visión que, a la vez, es incompatible con la afirmación de las nuevas formas de extractivismo extremo que caracterizan nuestro siglo. Una nueva fase en del modelo de extracción que exaspera los procesos de despojo de la tierra y de la vida, un acaparamiento que implica la expansión de las fronteras extractivas en los territorios y los cuerpos de quien los habita y produce de forma cotidiana.

De la institucionalización del Buen Vivir a la re-novación de las estrategias de despojo: extracción y energías extremas en el Ecuador

La incorporación del concepto de Buen Vivir en la constitución del Ecuador, en el año 2008, significó una victoria del movimiento indígena y ecologista en el Ecuador. Un hecho sin precedentes que implicó a su vez el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, generando las bases normativas para impulsar una transición hacia un nuevo modelo de sociedad más equilibrado, en grado construir en su seno comunidades políticas más justas y equitativas.

Sin embargo, este reconocimiento formal fue insuficiente a la hora de frenar los procesos de despojo que han caracterizado la historia del Ecuador desde la colonia. En este sentido, es importante señalar que la historia económica del país es la historia de las fases de afirmación y diversificación/concentración del modelo extractivista; desde el auge cacaotero en el siglo XIX, hasta el descubrimiento del petróleo a finales de los años 70 en el siglo XX; la historia del Ecuador es una larga historia de extracción y despojo.

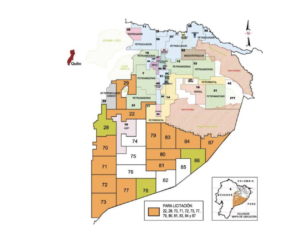

La transición de la norma a su aplicación práctica fue más difícil de lo esperado. Hoy, 10 años después de proclamar el Buen Vivir como un futuro deseable, el 15% del territorio nacional está concesionado a las mineras públicas y privadas; estamos viviendo, por primera vez la minería a gran escala, afectando territorios indígenas (por ejemplo, el proyecto San Carlos Panantza en territorio Shuar) y fuentes de Agua (como el caso de la mina de rio blanco y Quimsacocha en la provincia del Azuay); así como la expansión de la frontera petrolera hacia áreas de extracción extrema, como es el caso de las reservas de crudo extrapesado del Yasuní o la difícil recuperación en un complejo pantano como el de Pañacocha.

Imagen 1. Vista aérea del campamento de Pañacocha

Fuente: Petroamazonas

Imagen 2. Bloque petroleros concesionados y por concesionar

Fuente: https://file.ejatlas.org/img/Conflict/bloques-7-y-21/Ecuador_mapa_bloques.jpg

La expansión de la extracción hacia áreas inexploradas y cada vez más sensibles ponen en riesgo la vida de todos y todas. Las consecuencias serán irreversibles, alejando toda posibilidad real de construcción de otro mundo posible. La violencia extrema con la que se manifiestan, hoy, los dispositivos de control sobre los cuerpos y los territorios en las áreas desde donde se extraen los recursos dan cuenta de la configuración de nuevo patrón de dominación, característico de esta fase extrema de la extracción de recursos en los países del Sur. Un nuevo patrón que tiene entre sus principales características un rol complaciente y, a la vez, activo por parte del Estado. Este, más que en el pasado, esta presto a desplegar estrategias complejas de control biopolítico que involucran los territorios afectados, sus pueblos y las posibles redes de apoyo que se conforman ante las injusticias, las asimetrías y la violencia.

Para poder explicar de qué hablamos cuando indicamos la existencia de extracción extrema voy a presentar dos casos emblemáticos que han marcado la agenda del movimiento indígena y ecologista en el Ecuador en los últimos diez años: el Yasuní ITT y las minas a cielo abierto en la cordillera del Condor (Fruta del Norte, proyecto San Carlos Panantza y proyecto Mirador).

En todos los casos analizados, los efectos que generan estos procesos de extracción extrema se manifiestan con particular virulencia sobre el cuerpo de las mujeres, guardianas de los comunes y del territorio, responsables de la reproducción de la vida de sus familias y su comunidad. La extracción extrema es patriarcal, busca dominar la naturaleza y los cuerpos, siendo los cuerpos de las mujeres la última frontera de la resistencia.

El Yasuní ITT: las mujeres y la resistencia contra la extracción petrolera

El Parque nacional Yasuní es un parque nacional ecuatoriano que se extiende sobre un área de 9820 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza, y Orellana entre el río Napo y el río Curaray en plena cuenca amazónica a unos 250 kilómetros al sureste de Quito. El parque, fundamentalmente selvático, fue designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde se encuentra ubicada la Nación Huaorani – alrededor de 16 asentamientos en la zona- y dos facciones Wao, los Tagaeri y Taromenane, reconocidos por el Estado como grupos en aislamiento voluntario o, como preferimos nombrarlos desde los movimientos ecologistas, los últimos pueblo libres del Ecuador.

Imagen 3. Zona de explotación y avistamiento de pueblos libres

Fuente: https://amazonwatch.org/news/2013/0825-rights-and-responsibility-the-failure-of-yasuni

Por su importancia ecológica y cultural este territorio se configuro como símbolo de la lucha contra el extractivismo y la defensa de los pueblos originarios amazónicos y sus territorios. De ahí que el gobierno de Rafael Correa decidiese hacer suya la propuesta al inicio de su mandato, en el año 2007. Si bien el movimiento percibió la apertura del gobierno como un logro, esto solo señalaba el camino hacia el fin de la iniciativa de defensa de los pueblos y sus ecosistemas, reducido a un intercambio monetario entre el Sur subdesarrollado y un Norte desarrollado que debe, de alguna manera, solventar el subdesarrollo del Sur. Sin negar la persistencia de las asimetrías entre el Norte y el Sur y la responsabilidad de los primeros en ello, es difícil condicionar la resistencia histórica de los pueblos a la solidaridad de una comunidad internacional cada vez más insolidaria y apática a los problemas globales. No es posible condicionar la supervivencia de los pueblos a una retribución monetaria.

Después de 5 años de impulsar la iniciativa Yasuni ITT, entre lobistas, responsabilidad social corporativa y burocracia internacional, la propuesta venia sepultada definitivamente bajo la consigna “la comunidad internacional nos ha fallado”. Agosto del 2013 quedará marcado como el día en que el Estado ecuatoriano dicto la sentencia de muerte a los últimos pueblos libres del planeta.

La importancia simbólica del Yasuni ITT se evidencia en la configuración de su resistencia. La resistencia a la explotación petrolera fue liderada por las mujeres Wao, que se negaban a aceptar la negociación del Estado con los hombres de la comunidad, en alianza con grupos de jóvenes ecologistas urbanos. Bajo el grito “Por el Yasuní nadie se cansa” las mujeres amazónicas caminaron desde el Puyo y llegaron a Quito – dos semanas de travesía con sus hijos- siendo recibidas por los grupos urbanos de apoyo desplegando amplias redes de solidaridad. Por su parte, el presidente ecuatoriano se negó a recibirlas, viajando al Puyo, en la Amazonía, a reunirse con la dirigencia masculina. La fractura dejo a las mujeres indefensas respecto a las operaciones de policía y militares, la empresa y sus propias familias, fomentando así la violencia patriarcal desde el exterior y desde el interior de la comunidad.

En este punto, es importante señalar que los procesos extractivos masculinizan los territorios elevando la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestas las mujeres. La llegada masiva de trabajadores, en su gran mayoría hombres, cambian la lógica de apropiación de los comunes, siendo las mujeres profundamente restringidas en su acceso y administración. La actividad petrolera se acompaña de la proliferación de prostíbulos y aumento en el consumo de alcohol; la apertura de trochas viene aprovechadas por los madereros -muchos de ellos grupos armados ilegales- que amedrentan a las comunidades. Aumentan así los casos de violaciones y desapariciones de mujeres en las comunidades ubicadas en el área de influencia. Las redes de trata y tráfico operan a sus anchas ante la impunidad que los ampara.

Actualmente ya inició la explotación petrolera en esta área. Una explotación realizada en zonas pantanosas y ojos de agua que forman un sistema interconectado de ríos y lagunas, lugares comunes por excelencia de las comunidades indígenas amazónicas. De igual manera, la creciente actividad en esta zona deja esperar nuevos conflictos con las comunidades y los pueblos libres Tagaeri y Taromanane.

El petróleo del Yasuní cumple con las características de la extracción extrema. La pesadez de este crudo – que es más bien una brea- demanda la inyección de petróleo de mejor calidad para su transporte, esto implica un uso creciente de tecnología por las características geológicas que posee, haciendo de este un proceso extractivo costoso. Es extrema también por los riesgos extremos que implica para la vida en Yasuni ITT, de su fauna, de su flora y de los pueblos indígenas que lo han protegido de las garras del capitalismo salvaje y depredador por más de dos siglos. Es extrema además la opacidad que caracteriza los procesos de negociación entre estados protagonizados por el gigante asiático, facilitando a su vez las dinámicas de corrupción extrema que hoy opacan la historia política de las primeras décadas del siglo XXI.

La cordillera del Condor: Tundayme y el Proyecto Mirador

En la cordillera del Condor, zona a su vez de altísima biodiverdisidad y hogar del pueblo Shuar – Arutam, el Estado ecuatoriano tiene tres proyectos de minería a gran escala a cielo abierto: Fruta del Norte, Mirador y San Carlos Panantza.

Imagen 4. Proyectos mineros en el sur del Ecuador

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/inversion-mineria-ecuador-china-negocios.html

De los tres megaproyectos mineros el más avanzado es Mirador, actualmente en fase de exploración con un avance del 60% (El Comercio, 2018), ya genera impactos visibles e irreversibles en los territorios y pueblos que han sido hasta el momento afectados. La observación de los cambios en la forma de apropiación de los comunes da cuenta del daño profundo realizado a las comunidades con el inició de la extracción.

Mirador, ubicado en el Cantón El Pangui en Zamora Chinchipe, dió paso a la dinámica de despojo que caracteriza la intervención de la minería China en el Ecuador. Desapareció el pueblo de San Marcos en la Parroquia Tundayme, fue borrado del mapa junto con su historia y su población que tuvo que asentarse lejos de su tierra. Donde antes estaba la escuela y la iglesia hoy se asienta el campamento de la empresa estatal China ECSA. Los pobladores de la zona que no fueron expulsados cambiaron sus comercios tradicionales por restaurantes con linternas chinas en la puerta. La llegada de trabajadores, ecuatorianos, peruanos y chinos provocó un proceso acelerado de masculinización del territorio, las mujeres ven limitada su circulación y confinadas en los espacios privados ante la inseguridad imperante. Las expectativas de trabajo bien pagado de quienes apoyaron la llegada de la minera hoy se enfrentan a la realidad de las duras condiciones laborales y bajos salarios que caracterizan todos los nuevos proyectos extractivos, ante la laxitud de los controles estatales sobre el respeto de normas laborales y ambientales.

El río, que es donde se pesca, donde se bebe, donde se lava, hoy presenta una coloración café por la remoción de tierras y mal manejo de los desechos que produce la mina. Las fuentes de agua están siendo mermadas; antes eran fuente de vida, hoy, son el origen de las enfermedades que afectan a las comunidades. Se espera que este año empiece la producción de cobre en esta zona multiplicando los impactos hasta ahora generados.

San Carlos Panantza: la desaparición del pueblo de las cascadas sagradas (Nakintza)

El proyecto San Carlos Panantza se ubica en el gran territorio Shuar Arutam. Pueblo guerrero de la Amazonia ecuatoriana y peruana, dueño y guardián de la selva donde el Dios Arutam habita. En diciembre de 2016 un desalojo violento de la comunidad de Nankintza marcaba el inició de la extracción minera en esta zona. El desalojo de Nankintza se dio en medio de la resistencia de la comunidad, amedrentada por las balas de un ejército bien entrenado y dotado para doblegar a su propio pueblo y la fuerza mecánica de las retroexcavadoras, que desaparecieron en minutos lo que fue un día el hogar de la nación Shuar.

La resistencia al desalojo tuvo un precio muy alto: un policía muerto y decenas de heridos en ambos bandos desato la caza a los líderes de la resistencia; la búsqueda de los fugitivos justificó el desalojo de las comunidades de Tsunsui y San Pedro. Las mujeres huyeron a través de la selva caminando toda la noche con los niños y los ancianos. Los hombres tuvieron que esconderse en la selva para evitar ser apresados. Las comunidades fueron saqueadas y quedaron abandonadas por meses ante las amenazas constantes del ejército.

En respuesta a los incidentes ocurridos, el gobierno chino emitió un comunicado exigiendo al Ecuador garantizar las inversiones chinas en la zona. La respuesta fue inmediata, el Estado declarará el Estado de excepción aislando las comunidades e impidiendo la entrada de los grupos de apoyo al territorio durante tres meses. Por su parte, las fuerzas del orden ecuatorianas ejercieron con extrema crueldad el mandato de desalojo: quemaron las casas, destrozaron cultivos y asesinaron a los animales de la comunidad, “ni una gallina ni un pollito nos dejaron (…) mataron a mi perrito y dejaron un mensaje, que nosotros también moriríamos como perros” (Testimonio de Mujer Shuar, Tsunsui, 01/06/2017).

Ha pasado más de un año desde el desalojo de Nankintza, donde antes estaban las piscinas de tilapias y los criaderos de pollos y gallinas están los hangares del campamento minero. El gobierno niega la existencia de un asentamiento Shuar anterior al campamento, borró a golpes de retroexcavadora su existencia física y aspira a borrar, a través de la construcción de una narrativa desde el poder, la memoria de los pueblos. Lo que antes fue territorio Shuar, hoy, está ocupado por la empresa China EXA; el ejercito ecuatoriano garantiza la seguridad de la minera restringiendo las posibilidades de acceso y circulación en el territorio. Las comunidades de Tsunsuin y San Pedro han regresado a sus hogares empobrecidos (el saqueo, robo de animales y quema de cultivos dificultan sus posibilidades concretas de existencia), sin embargo, las prácticas de amedrentamiento como los sobrevuelos de helicóptero y el control a la libre circulación no han cesado. El territorio esta fragmentado, surgen por doquier carteles que declaran propiedad privada a las tierras comunitarias ancestrales de la Gran Nación Shuar.

A modo de conclusión….

Hace 4 siglos el filósofo Holandés Baruch Spinoza señalaba: “Cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón y cualquier cosa que sea contraria la razón es absurda”; es decir que, el nuestro, es un mundo donde impera la absurdidad: destruyendo la naturaleza nos destruimos a nosotros mismos. El buen vivir es una visión del mundo que emerge desde los pueblos del Sur, superador del antropocentrismo, que aboga por una relación diversa de los hombres y las mujeres con la naturaleza y su entorno; un modo de vida que implica la protección y la recuperación de los comunes como espacios de construcción cotidiana de comunidad. Se trata de una visión construida desde las prácticas de nuestros pueblos originarios, en sus luchas cotidianas de resistencia contra la voracidad del capital. Las posibilidades reales de construcción de ese, otro mundo posible, están íntimamente ligadas a la sobrevivencia de estos pueblos.

Por su parte, el nuevo patrón de dominación que acompaña la alianza entre el capital y los estados implica una exasperación de la violencia en los territorios de extracción, que fortalece las estructuras patriarcales que propician la dominación de los cuerpos de las mujeres y la naturaleza. Ha implicado, además, la introducción de procesos de criminalización de las resistencias como forma para deslegitimar y desalentar cualquier intento de frenar la avanzada del capital extractivo y su mantra de destrucción y muerte. Es un nuevo patrón que implica reafirmar la alianza entre el estado y el capital, fungiendo como dispositivo de despojo de las comunidades y las posibilidades de producir social y políticamente su territorio.