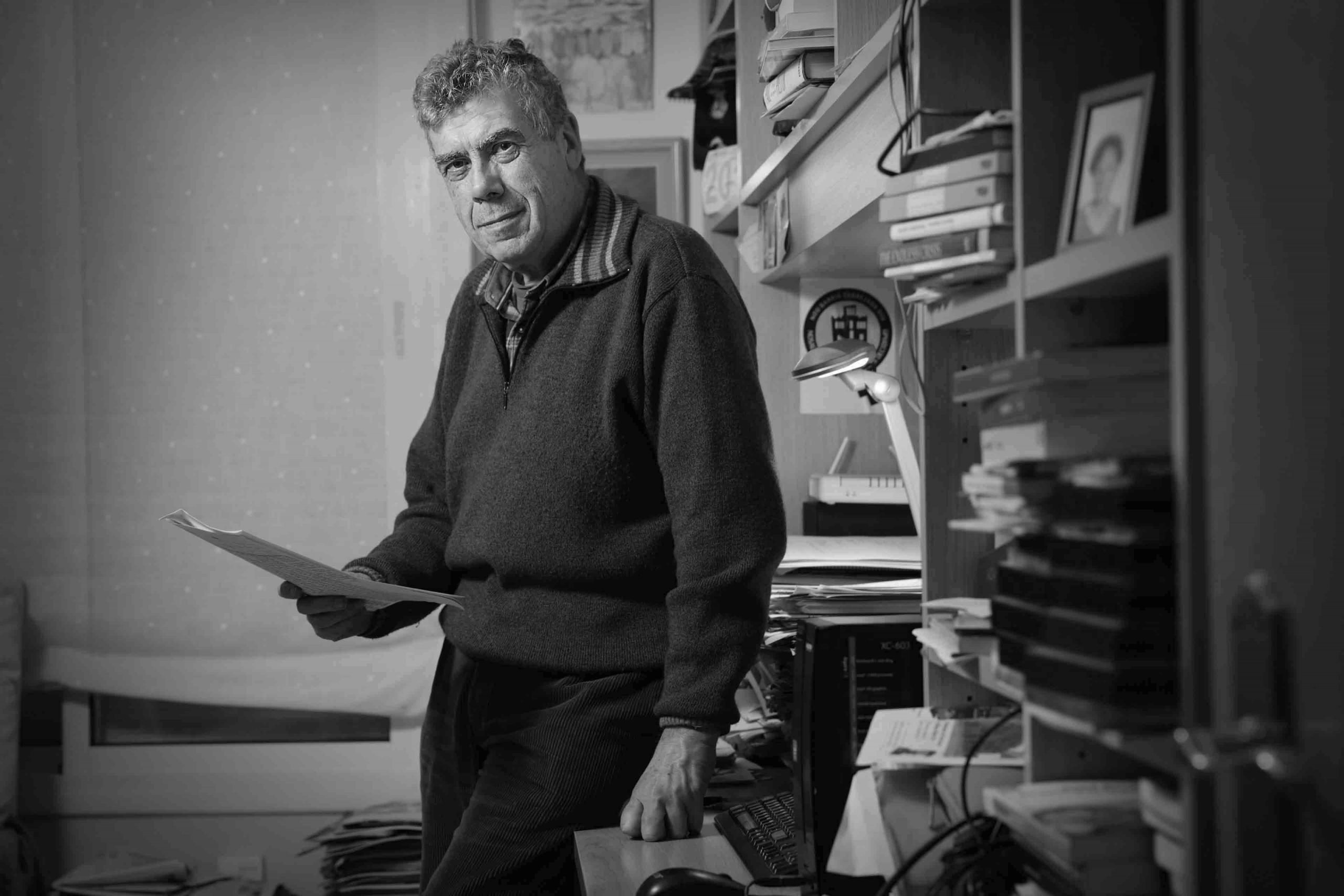

Albert Recio Andreu. Universidad Autónoma de Barcelona.

A poco más de diez años de la crisis mundial generada por el desplome de los mercados financieros el mundo afronta una nueva crisis de consecuencias insospechadas. Las crisis son fenómenos recurrentes en el funcionamiento de las economías capitalistas, pero sin duda esta obedece a unas causas diferentes a todas las anteriores. Lo que ha desencadenado el parón económico ha sido en este caso la decisión de muchos gobiernos de confinar a la población y paralizar la actividad corriente para hacer frente a una crisis sanitaria. Si hubieran optado por otra solución, mantener la actividad habitual y dejar que el virus se expandiera seguro que habríamos tenido una crisis sanitaria sin precedentes (y posiblemente una impredecible respuesta social) pero la dinámica económica hubiera seguido una trayectoria distinta. Más de un gobierno especuló con esta alternativa, pero pocos la adoptaron. Y los que lo hicieron, como Suecia comprobaron que el impacto sanitario fue mayor del previsto (en un país sin grandes aglomeraciones urbanas, condiciones de vida y sistemas de atención sanitaria y social de los más elevados del mundo) y que su economía de exportación padecía un cierto colapso por el cierre de sus principales clientes.

En los primeros días del confinamiento muchos gobiernos jugaron con la metáfora bélica para concienciar a la población. Las guerras tienen también un importante impacto económico y son producto de decisiones políticas. Pero lo que, en términos económicos, diferencia a la pandemia de una guerra es que habitualmente en esta última los Gobiernos promueven la movilización de todos los recursos productivos para garantizar el suministro bélico y evitar una crisis de subsistencia interna que provoque el hundimiento de la retaguardia. En este caso, por el contrario, se ha optado por una respuesta totalmente diferente, la de parar la actividad para evitar la catástrofe sanitaria. Posiblemente la crisis económica era un coste inevitable dada la situación.

Las características de esta crisis generan un problema de interpretación del que sólo parece salvarse la teoría económica más ortodoxa que considera que los mercados tienden por sí solos a ajustarse hacia el equilibrio pero son continuamente distorsionados por impactos externos que fuerzan un continuo esfuerzo de adaptación. Considerar un impacto externo al covid 19 tiene una cierta plausibilidad y obliga a los enfoques alternativos a desarrollar enfoques analíticos más complejos que los habituales de caída de la tasa de ganancia, crisis de sobreproducción o de subconsumo. Aunque todos estos fenómenos han aparecido una vez desencadenada la crisis es necesario construir un marco interpretativo más amplio del que habitualmente utilizan una buena parte de economistas más o menos alternativos: keynesianos, postkeynesianos, marxistas.

Un enfoque interpretativo

Para situar la crisis actual considero que constituye una aproximación adecuada la de integrar los modelos económicos críticos marxistas y postkeynesianos con los avances promovidos por la ecología política, la economía feminista y el institucionalismo. Especialmente en este caso resulta útil la integración de la ecología en el análisis de las dinámicas económicas.

Para situarlo brevemente, cualquier sistema económico se asienta e interacciona sobre la base material del mundo natural. Aunque gran parte de la evolución humana se ha dedicado a adecuar la naturaleza a las necesidades de los humanos, al menos a partir del neolítico, nunca ha podido obtener un control completo de la misma ni puede ignorar los límites físicos, químicos y biológicos que impone vivir en el planeta tierra. La historia de la humanidad está atravesada por numerosos incidentes “naturales” que han tenido un enorme impacto económico: pestes, sequías, inundaciones. El intenso cambio tecnológico que se inicia al final de la Edad Media y se acelera con la implantación de sociedades capitalistas y la institucionalización y asentamiento de la ciencia pueden haber generado la impresión de que hemos superado esta dependencia de la naturaleza (cuando era estudiante me enseñaron que las crisis del Ancien Regime era provocadas por causas naturales y las modernas por el funcionamiento de la economía capitalista) pero llevamos años que economistas y científicos naturales advierten de la variedad de problemas de naturaleza. De hecho en la literatura ecológica se venían apuntado problemas diversos como posibles causas de crisis globales, fundamentalmente los derivados del pico del petróleo y los del cambio climático (o sea por insuficiencia o por exceso de consumo energético). De hecho la crisis del covid 19 es otra de las posibles formas como el mundo natural interfiere en el funcionamiento cotidiano de las sociedades humanas y, en este sentido, deberíamos considerarla una crisis ecológica.

Sobre esta base material se organiza la actividad económica convencional que adopta formas muy diversas en las que se combinan procesos de cooperación y competencia entre personas, jerarquías y reglas de juego derivadas de estructuras institucionales más o menos formales, normas de inclusión y exclusión que conceden poder desigual a las personas… Las sociedades capitalistas modernas son hasta el momento las formas más complejas de organización social. En las que predomina una elevada división del trabajo, una alta formalización de las relaciones humanas, mecanismos muy complejos y sutiles de creación de desigualdades. Sociedades organizadas en torno a los derechos de los propietarios de los medios de producción y la búsqueda del beneficio individual, aunque para su funcionamiento requieren la existencia de estructuras públicas muy sofisticadas y potentes y el recurso permanente a formas de actividad no mercantiles. Es precisamente el predominio de la actividad privada, la búsqueda individual de beneficios, el origen principal de la enorme fragilidad de la economía capitalista y la recurrencia de sus crisis. Todas las teorías sobre la crisis tienen este origen común, la búsqueda de beneficio comporta la toma de decisiones, en un contexto de incertidumbre, que conducen a sobreinversión, a inversiones fallidas, a caídas de la demanda… Hace muchos años que se reconoce que toda decisión privada tiene, y está condicionada, por efectos que van más allá de los individuos que las toman: externalidades, costes sociales, bienes públicos, reproducción de la fuerza de trabajo fuera del circuito del capital… son cuestiones reconocidas por académicos de diverso signo pero a menudo ignoradas o soslayadas por los líderes empresariales, lo que suele traer como consecuencia una mayor cantidad de problemas imprevistos.

La actual fase de globalización neoliberal ha exacerbado los problemas y las posibilidades críticas por la acumulación de vulnerabilidades. La globalización y las transformaciones de la gran empresa capitalista han exacerbado la especialización territorial, han reforzado desigualdades entre países y grupos sociales y han dado lugar a cadenas productivas de enorme complejidad y, al mismo tiempo, muy expuestas a cualquier circunstancia que interrumpa el flujo producción‐ consumo. De otro la financiarización favorecida por las políticas de desregulación neoliberal se han convertido en una fuente permamente de desestabilización, asociada además a la promoción de un sistema económico dominado por elites rentistas. Por último, por situar las cuestiones esenciales, el debilitamiento de los poderes públicos provocado por cuestiones como el drenaje fiscal (alimentado por sucesivas contrarreformas impositivas y por los paraísos fiscales), por el desarrollo de un capitalismo que parasita lo público a través de redes de subcontratas y alianzas público‐privadas y por una articulación institucional supranacional inadecuada genera la contradicción de un sector público que debe resolver un volumen creciente de demandas y al mismo tiempo con recursos insuficientes y mecanismos de intervención obsoletos.

En suma, las economías capitalistas son al mismo tiempo estructuras muy complejas y muy vulnerables. Capaces de generar períodos de fuerte expansión de la actividad y expuestas a experimentar colapsos. Son también estructuras sociales basadas en una altísima y exacerbada desigualdad tanto en términos de clase, como de género y de etnia y nacionalidad. En su génesis histórica está el colonialismo, el racismo, el sexismo y la expansión imperial y todo ello ha permeado las sociedades capitalistas reales y generado prácticas e instituciones que reproducen la desigualdad. Ello genera, al lado de una patente injusticia, nuevos elementos de conflicto y de bloqueo de la cooperación. Las crisis pueden venir por causas muy diversas pues cualquier fricción tiene un enorme potencial desestabilizador. Difícilmente puede admitirse que se trate de “shocks” externos cuando las fuentes que las provocan y la forma como repercuten tiene mucho que ver con la forma de organización social, con sus contradicciones e insuficiencias.

Hasta ahora las posibilidades de la crisis ecológica no han sido tenidas en cuenta no sólo por los economistas neoclásicos sino también por buena parte de los críticos. Quizás los intentos de K.Marx de subrayar los aspectos sociales, no naturales, de la explotación y las desigualdades han contribuido a ello. Lo ecológico ha llegado al análisis económico desde fuera y su introducción genera múltiples problemas a gran parte de las diversas teorías económicas: empezando por la validez de conceptos centrales en la mayoría de análisis como el de producción y productividad como el papel del crecimiento económico. Hay también un aspecto que afecta especialmente al pensamiento radical: mientras gran parte de los problemas actuales pueden achacarse al capitalismo la cuestión ambiental afecta a cualquier tipo de sociedad. En concreto para cualquier modelo social que trate de aumentar sin cesar el uso de recursos naturales e ignore las limitaciones materiales en las que debe desarrollarse la vida humana. Algo que suele complicar la sencillez de un análisis binario en términos capital‐trabajo o en términos capitalismo‐ sociedad.

Este último comentario tiene relevancia no sólo como una advertencia a tener en cuenta a la hora de evaluar la bondad de propuestas alternativas al capitalismo. Las experiencias impulsadas por las revoluciones soviética y china tuvieron el mismo desconocimiento de las cuestiones ecológicas que las sociedades capitalistas. Pero es también una cuestión a tener en cuenta si en lugar de considerar el capitalismo como un mero predominio de un determinado orden institucional que concede un enorme poder a la propiedad privada capitalista y al mecanismo del mercado, entendemos que el capitalismo actual constituye un orden civilizatorio que va más allá de las meras relaciones sociales de producción. Las sociedades reales son estructuras complejas con muchas capas e interacciones y resultados de procesos históricos que las generan y las modifican. La idea del progreso como la capacidad de mejora constante de condiciones de vida basada en el cambio tecnológico y el dominio de la naturaleza atraviesa un largo proceso civilizatorio en el que el desarrollo científico, la innovación empresarial y el crecimiento del consumo han influido en las percepciones de amplias masas de población. Una idea de progreso que hoy choca con la conciencia de estar alcanzado o haber superado la carga que el planeta puede superar. Pero una conciencia que ni es mayoritaria, ni tiene una influencia radical en los hábitos de la mayoría de la gente ni ha conseguido alcanzar suficiente densidad para generar propuestas elaboradas de transformación. La confianza bastante ciega en que el avance científico todo lo puede está bien arraigada en gran parte de las élites económicas, políticas y científicas. El consumismo como una realidad y una promesa forma parte del horizonte mental en el que vive o aspira a vivir mucha gente. Y esto concede una enorme capacidad hegemónica a los poderes capitalistas y sus aliados y, al mismo tiempo hacen que las crisis de origen ecológico tengan mayores posibilidades de existencia.

El virus escanea a la sociedad neocapitalista

Si bien no está claro que el origen de la crisis sanitaria esté directamente provocado por el funcionamiento normal de la economía capitalista, lo que resulta evidente es que la pandemia ha servido para hacer evidente la fragilidad, irracionalidad e injusticia que subyace en la forma dominante de organización social. La infección puede haber sido un resultado de un mero accidente, una de las muchas transmisiones de virus o bacterias a humanos que han ocurrido a lo largo de la historia. O puede haber tenido una conexión directa con la propia dinámica capitalista como apuntan los analistas que asocian este virus con la introducción masiva de especies salvajes en los mercados chinos de alimentación (o en el floreciente mercado de la medicina tradicional) así como estar favorecido por la destrucción de biodiversidad que reduce nuestras protecciones frente a virus extraños. Pero con independencia del origen lo que ha sucedido después permite realizar una diagnosis bastante completa de nuestro modelo social. Gran parte de lo que sigue se basa en la experiencia española, pero las informaciones que recibimos de otros países indican que en todos lados las cosas han sido bastante parecidas.

- La rápida transmisión del virus ha mostrado una de las fragilidades provocadas por la densidad y velocidad de los flujos de todo tipo que genera la globalización. En este caso dos de estos flujos han resultado cruciales para la propagación del mismo: las reuniones de directivos y personal científico de un lado y el turismo por otro. No es casualidad que hayan sido las ciudades que concentran una mayor densidad de interacciones internacionales las que han experimentado niveles más elevados de afectación. La movilidad intensa y barata es un elemento básico de la globalización y el aislamiento, aunque sea temporal, ha sido percibido como una anomalía insoportable. Si en los próximos meses aparecen rebotes importantes de la pandemia en algunos países sería bastante difícil restablecer medidas de confinamiento masivo que se han mostrado útiles. Pero que han sido duramente contestadas por los sectores económicos que más dependen de esta movilidad (el turismo en primer lugar) y, posiblemente, por amplios sectores de la población adiestrados en una particular concepción de la libertad individual

- El impacto de la epidemia ha estado directamente relacionado con las desigualdades de renta. En Barcelona, donde tenemos una estadística detallada por pequeñas unidades de población se ha hecho evidente que los niveles de afectación han sido sustancialmente superiores en las zonas de rentas más bajas. Lo que también corroboran las informaciones provenientes de países como Estados Unidos o Brasil. Hay diversas razones que explican esta situación. Toda la literatura sobre desigualdades y salud lleva años mostrando que la renta es un determinante del nivel de salud de la gente. Una referencia habitual entre estos especialistas es la de señalar que “tu salud está más relacionada con tu código postal que con tu código genético”, asociado a que la población en las ciudades se distribuye geográficamente en función de sus ingresos. La esperanza de vida es menor entre las personas con rentas bajas debido tanto a su menor acceso a bienes y servicios como a su propia experiencia laboral en empleos que tienen un impacto negativo en la salud. Durante la pandemia las condiciones del confinamiento han sido mucho más difíciles en los pequeños hogares o en las viviendas compartidas. Y una gran mayoría de las actividades laborales que han permitido funcionar a la sociedad en el confinamiento (empleos que aumentaban las posibilidades de contagio) son actividades típicas de empleos de bajos salarios: auxiliares sanitarios, personal de limpieza, personal de asistencia en residencias y asistencia domiciliaria, comercio de alimentación, repartidores a domicilio… Las informaciones que llegan de otros países inciden en lo mismo, alguno de los peores focos de la epidemia se centra en centros de producción tradicionales de bajos salarios (por ejemplo mataderos) o en problemas de aislamiento habitacional (como el caso de los trabajadores migrantes de Singapur). Renta, empleo y vivienda son caras de una misma realidad de desigualdades que en la fase neoliberal vuelve a alcanzar niveles dramáticos.

- El confinamiento ha emergido la realidad de situaciones de informalidad laboral que habitualmente permanecen ocultas y que ahora se han manifestado en forma de una pobreza ignorada. Una informalidad que se asienta fundamentalmente en la confluencia de dos realidades: la de determinados segmentos del mercado laboral y el de las políticas migratorias que producen un volumen desproporcionado de personas sin acceso legal a los mercados laborales regulados. Las políticas de control de flujos migratorios impuestas en los países desarrollados es posible que contengan una parte de la inmigración. Lo que es en todo caso seguro es que generan la creación de una enorme masa de personas que conviven en diferentes grados de inseguridad jurídica, muchos de ellos impedidos de acceder a empleos normales (o sólo en determinadas condiciones como el de los contratos para temporeros agrícolas). Un grupo social dispuesto a aceptar las condiciones del empleo informal, que subsiste en el día a día. Un sector donde esta situación resulta esencial es en del servicio doméstico y la atención a personas mayores, donde la debilidad de derechos de estas personas resulta funcional para crear una oferta de fuerza de trabajo que permite a muchas familias locales obtener sus servicios a bajo precio. Otros se emplean de forma informal en empresas formales (por ejemplo en la construcción) y otros, subsisten en actividades como la busca de bienes en las basuras domésticas. Se trata de una población que habitualmente subsiste pobremente con ingresos que les permiten un malvivir cotidiano. Con el confinamiento estas personas se vieron incapacitadas de obtener sus mínimas necesidades ingresos y aparecieron las colas de personas que hablaban de hambre. Personas que por su posición legal y laboral no entraban en los diferentes planes gubernamentales diseñados para impedir que el confinamiento generalizara la pobreza a extremos insoportables. Hay una paradoja dramática y cómica al mismo tiempo, mientras miles de inmigrantes irregulares experimentaban la pérdida total de ingresos, el importante sector agrario experimentaba una importante falta de personal para la recolección de frutas y hortalizas a causa del cierre de fronteras a los temporeros y de limitaciones a la movilidad. El debate sobre las políticas migratorias se ha reanimado.

- La importancia de los cuidados en general y de los realizados en la esfera doméstica y social en particular. El debate no es nuevo pero el colapso en las residencias de ancianos, el desamparo generado por la saturación del sistema sanitario y las necesidades de muchas personas ancianas o enfermas viviendo solas, el cierre de escuelas y el confinamiento de gran parte de la infancia en hogares donde los padres realizaban teletrabajo ha hecho emerger la importancia de los cuidados a lo largo del ciclo vital, la combinación de atención material y emocional y los efectos aún no del todo evaluados sobre la salud física y mental de mucha gente. En unos casos‐ residencias de ancianos y enfermos en hospitales esto se ha traducido en un verdadero drama, generador de muertes injustificadas y de un enorme sufrimiento y desamparo. En otros las demandas de cuidados se han debido cubrir por una combinación de respuestas informales de familiares y vecinos, de redes de solidaridad impulsada por ONGs y movimientos vecinales y, en algunos lugares por una acción activa de la administración local. En todo caso respuestas no mercantiles a problemas básicos para el bienestar.

- La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto todo el desastre generado por las políticas neoliberales en el funcionamiento del sector público, particularmente el sanitario, pero también el de educación, el de servicios sociales. Las políticas seguidas los últimos años, intensificadas tras la crisis de 2008 y, especialmente, por las políticas de ajuste impuestas a partir de 2010 han tenido tres impactos negativos que se han mostrado letales en la crisis presente. De un lado recortes de gasto público que han afectado a las dotaciones de personal y equipos sanitarios (por ejemplo una de las principales dificultades para realizar test PCR estaba en la carencia de laboratorios), recortes que afectaban a todos los niveles del sistema sanitario. De otra privatizaciones a través de mecanismos diversos: subcontratas, gestión privada de servicios públicos, centros hospitalarios públicos propiedad de grupos privados que controlan todas las actividades menos la sanitaria, empresas privadas salvadas con fondos públicos Una enorme cantidad de sumideros de fondos públicos que han agravado una red asistencial ya afectada por recortes. Y por último la existencia de una pluralidad de gestores y de estructuras de Gobierno del sistema que han agravado las dificultades de coordinación en un momento en el que se requería que todas las unidades sanitarias funcionaran de forma coherente y cohesionada. Las políticas de ajuste y privatizaciones además han tenido el efecto de fomentar que la población con más medios complementara cobertura de salud con sistemas de cobertura privada. Y hay evidencia que estas personas han recibido una atención diferenciada. Lo que vale para el sector sanitario lo es también para el educativo, donde el recurso a la enseñanza telemática ha puesto en evidencia la ausencia de un plan de acción y las desigualdades de las familias en recursos y capacidades. Y es especialmente notable en la atención a los ancianos donde el predominio de la gestión privada ha dado lugar a un desastre absoluto. Los problemas de los servicios públicos son uno de los elementos que más diferencian a unos países de otros, puesto que el grado y la forma como se han desarrollado las políticas neoliberales difiere mucho de uno a otro país. Y lógicamente el impacto es mayor en los países que fueron forzados a realizar duras políticas de ajuste en 2010 (Italia, Grecia, España…), en los países anglosajones donde el neoliberalismo está aún más arraigado y, sin duda en los países en desarrollo donde el sistema público es mucho más débil. Pero nadie ha escapado del todo a este problema, como muestra que el desastre de las residencias de ancianos ha sido un fenómeno bastante generalizado (y este es un sector donde menos está implantado un verdadero sistema de atención pública).

- Y, a pesar de todo, de años de políticas neoliberales el sector público ha mostrado una más que notable capacidad de respuesta que ha evitado lo peor. El sector privado solo se ha mostrado eficiente allí donde ha podido funcionar con normalidad, por ejemplo, en el circuito de provisión de alimentos y suministros básicos a través de las cadenas comerciales. Pero allí donde había una necesidad de emergencia ha mostrado sus peores aspectos. Un ejemplo claro son los suministros médicos, un terreno donde se ha hecho patente la incapacidad de respuesta, la especulación y el fraude. O en la ya citada gestión de las residencias. O en la misma sanidad privada, mucha de la cual se ha mostrado totalmente inadecuada para afrontar una verdadera crisis de salud, pues está fundamentalmente orientada hacia las dolencias menos complejas y el rentable mundo de la medicina estética. Una de las circunstancias más chocantes de esta crisis es que mientras existía una demanda apremiante de personal sanitario una parte importante de centros privados estaban realizando ajustes de plantilla porque no había demanda para los servicios que ofrecían. Para la provisión de bienes básicos como la educación y la sanidad la provisión pública se ha mostrado una vez más esencial, en términos de eficiencia y de equidad. (por ejemplo, los hospitales privados ofrecían tests de covid a precios hinchados cuando estos se denegaban a muchas personas).

- El colapso provocado por el confinamiento ha impactado de forma general en todas las economías. Pero hay que esperar que su impacto a largo plazo pueda ser diferente no sólo por el tipo de política que se adopte sino también por la diferente estructura de especialización de cada país. El papel que juega la especialización productiva en las dinámicas de desarrollo de cada territorio es un tema que se ha debatido desde hace muchos años. En especial el papel que juega la especialización en la producción de materias primas en las dinámicas de subdesarrollo y endeudamiento de muchos países. El sistema capitalista desde sus orígenes ha tendido a generar una fuerte especialización territorial en parte basada en dinámicas “autónomas” (efectos aglomeración, economías de escala etc.) y en parte en políticas claramente diseñadas para favorecer el predominio de unos países y grupos sociales sobre el resto. La economía mundial es, entre otras cosas, una estructura jerarquizada de estados y territorios donde unos elementos es su particular especialización. La globalización neoliberal ha reforzado esta orientación (si bien alterando en parte el orden jerárquico con la emergencia de China como gran potencia) y ha aumentado el grado de especialización de cada país. En la experiencia española esto se ha demostrado dramático en dos campos, uno puntual y otro del largo plazo. El primero es la incapacidad de resolver el problema de los suministros sanitarios básicos por ausencia de un tejido industrial adecuado. Una situación que afectó a muchos otros países y que es expresiva de una debilidad internacional para hacer frente a cambios bruscos de contexto. Las cadenas internacionales de suministros están siempre expuesta a interrupciones y bloqueos (antes que emergiera el problema de los suministros sanitarios una parte de la industria automovilística europea tuvo que parar por falta de componentes procedentes de China). El segundo tiene que ver con la enorme dependencia del país respecto a la actividad turística. Algo que se comparte con bastantes otros países. Una actividad especialmente sensible a los cambios de coyuntura, a las condiciones sanitarias y ambientales y que presumiblemente estará más afectado durante más tiempo que otros por la pandemia. La extrema especialización territorial pregonada por los ideólogos neoliberales debe ser puesta en cuestión a la luz de lo sucedido en esta crisis.

- La pandemia se ha generado en uno de los puntos ciegos de los sistemas de control a escala mundial y nacional. Incluso las autoridades sanitarias, las más adaptadas a reconocer la gravedad de este tipo de problemas se mostraron incapaces de detectar la velocidad de transmisión del covid 19. El campo de visión de las autoridades económicas es mucho peor, pues los modelos analíticos en los que se basan están limitados a lo que determinan los modelos neoclásicos ortodoxos. Fueron incapaces de detectar la crisis financiera de 2008 (algo que si vieron algunos economistas críticos) y siguen desconociendo el impacto que pueden generar problemas ecológicos graves o problemas sociales que salen del alcance de su campo de visión. Y lo que llevan tiempo avisando científicos naturales es que la ecología puede dar lugar a graves transtornos con una capacidad de generar un colapso tanto o más importante que el actual. La pandemia actual debería ser un aviso para sobresaltos que pueden ocurrir en un futuro próximo y que pueden generar movimientos desestabilizadores de gran amplitud. Falta por ver si lo ocurrido va a cambiar visiones o va a seguir siendo relegado a la vacía categoría de shock externo

En suma la epidemia ha mostrado las mil inconsistencias del modelo actual, de cómo se aborda la gestión economía, de que cosas son importantes y cuáles no, de la dudosa eficiencia de la empresa privada para resolver cuestiones básicas. En esta sección he tratado de sacar a luz toda una serie de impactos que la pandemia ha hecho aflorar y que exigen un replanteamiento serio de nuestros análisis.

¿Estamos ante un cambio sistémico?

Los períodos de crisis provocan grandes titulares. Lo vivimos en 2008, cuando parecía obvio para algunos que “había que refundar el capitalismo” y lo volvemos a percibir ahora “nada será igual tras el virus”. Hay en este tipo de afirmaciones una constatación de que la crisis es el resultado de una dinámica anterior que hay que cambiar, hay un cierto deseo de obtener protagonismo en una situación de gran incertidumbre y pesar y hay, sin duda, un gran deseo de que la historia se oriente hacia una mejora real para toda la humanidad.

En este momento es difícil prever lo que puede ocurrir en los próximos meses y años, puesto que la respuesta depende de cómo evolucione la percepción de la situación, de las respuestas que se den por parte de políticos, agentes sociales y académicos. Para entender en que marcos nos podemos mover vale la pena analizar brevemente que ocurrió en la crisis anterior y tratar de ver qué cosas pueden ser ahora diferentes y qué dinámicas de cambio se perciben distintas.

Cuando estalló la crisis anterior fue obvio que el detonante era el sistema financiero. Un sistema financiero que se ha convertido, tras sucesivas desregulaciones en un enorme mecanismo de succión de rentas parasitarias y en una fuente constante de inestabilidad. La evidencia era tan obvia que los grandes líderes mundiales recurrieron a las grandes palabras. En 2008, además, había el convencimiento que la crisis financiera sería una nueva versión, más profunda, de las experimentadas en años anteriores (la tequila, la rusa, la del sudeste asiático, la de las punto.com) y para facilitar el tránsito hacia una nueva fase de crecimiento se adoptaron algunas medidas expansivas de corte keynesiano. Con todo el grueso de la intervención se orientó a salvar al sistema financiero con el argumento que si este quebraba el desastre económico sería de un nivel inmanejable. Y se postergaron las grandes reformas que nunca más se han planteado (a excepción de pequeños retoques). Después ocurrió lo previsible: la caída de ingresos públicos provocada por las crisis y el aumento del gasto generado por las políticas expansivas y las masivas ayudas al sector público dieron lugar a un aumento del déficit y el endeudamiento que ayudaron a desplazar el foco desde el sistema financiero al Estado. Fue en 2010 cuando se plantearon, especialmente en la Unión Europea, las políticas de ajuste diseñadas para hacer frente a este aumento de la deuda. Y en ellas se impusieron las versiones más duras del programa neoliberal, especialmente en materia de gasto público y relaciones laborales. De la reforma del capitalismo pasamos en poco tiempo a una profundización del plan conservador con efectos contundentes en términos de desigualdades y debilitamiento de servicios públicos.

La situación económica en la que impacta la pandemia es en parte herencia de la forma como se saldó la crisis anterior. Hay bastantes países con un nivel de deuda pública igual o superior a la de hace 10 años, sectores públicos más debilitados y un nivel de desempleo y precariedad laboral notable. El parón de la actividad decidido para evitar una tragedia de proporciones insospechadas no hace sino agravar la situación. Al menos a corto plazo en todos los países se ha entendido que a corto plazo era inevitable optar por medidas de gasto público diseñadas a paliar el impacto social del confinamiento. Con un nivel de intervención de mucho mayor volumen que en la crisis anterior. Pero esto es la primera oleada. Y, como en la crisis anterior va a generar un nuevo incremento en el déficit y la deuda pública y la cuestión a dilucidar va a ser como resolverla. Es cierto que las políticas de ajuste no son la única alternativa. Que conocemos el resultado de las mismas tanto en términos de bienestar y desigualdad, como en términos macroeconómicos: los países a los que se forzó a duros ajustes tienen actualmente niveles de endeudamiento sustancialmente superiores al período pre‐ crisis. Y ambas experiencias indican lo indeseable de esta opción. La alternativa pasa por alguna variante de cambio distributivo: aumento sustancial de impuestos a las rentas más altas, condonación de parte de la deuda, donaciones de fondos… Algo que para ser posible requiere un cambio de rumbo sustancial respecto a la persistente política neoliberal.

La experiencia pasada puede ayudar a impedir su repetición. La misma experiencia de la pandemia ha mostrado la importancia de los servicios públicos, los impactos sociales de la desigualdad y la pobreza (es posible que está situación haya constituido un elemento catalizador de las protestas antirracistas en Estados Unidos y su extensión a otros países) e incluso ha calado en sectores la relación de la pandemia con la crisis ambiental. Pero al mismo tiempo que estos factores alientan a la aplicación de reformas en profundidad y políticas distributivas fuertes hay otros que pueden estar jugando en sentido contrario.

A diferencia de la crisis de 2008, donde existía una responsabilidad directa de parte del mundo empresarial la crisis actual se presenta como una crisis sanitaria donde todo el mundo es perjudicado y merece apoyo. El argumento que se utilizó para justificar el plan de salvamento del sistema financiero, que se trataba de empresas “demasiado grandes para quebrar”, se está ya argumentando para salvar a otros sectores. Como el del turismo, sin duda el que puede experimentar un impacto más brutal, pero que es al mismo tiempo uno de los más peligrosos para el rebrote de la pandemia. O en dos actividades claramente cuestionadas por su negativo impacto ambiental: el transporte aeronáutico y la industria automovilística. El argumento de la creación de empleo y la necesidad del crecimiento constituyen siempre el mecanismo más eficaz con que cuentan los empresarios para legitimar su poder. Y en un momento de crisis, con millones de gente en paro y de falta de ingresos está carta se va a jugar con dureza.

El conflicto de clases en cada país se va a jugar una vez a escala internacional. Las sociedades capitalistas no sólo están estructuradas en base a clases y grupos sociales. Tienen además un componente territorial. La consolidación del capitalismo fue paralela a la creación de estados nación. Una consolidación que cuajó en un orden internacional de poderes nacionales desiguales, de imperios y de competencia y rivalidad entre estados. Aunque el modelo colonial expiró esta jerarquía y competencia nacional persiste. La globalización ha tendido a diferenciar el interior de muchos espacios nacionales concentrando la acumulación de capital en nodos metropolitanos. Pero los estados nación no han desaparecido. Entre otras cosas porque son los espacios donde se sigue regulando el conflicto social, donde se han conseguido delimitar normas que hasta cierto punto garantizan derechos básicos (a costa de reforzar las diferencias entre los de dentro y los de fuera) y donde los capitalistas consiguen anclar sus propios derechos. En una estructura de estados con diferente poder, directamente o a través de su influencia sobre organismos internacionales, con diferente tipo de especialización productiva y estructuras internacionales, es obvio que parte de las respuestas a la crisis dependen de factores exteriores al propio país, de su posición e influencia.

Esta cuestión se hace patente en el caso de la Unión Europea y del área euro. Un espacio conformado por naciones con grados diversos de desarrollo y poder económico. Y con un sistema de normas diseñadas en parte según los intereses o las percepciones de las naciones hegemónicas. Sin verdaderos mecanismos de cooperación ni aún menos de apoyo mutuo generoso. En la crisis del 2008 los países hegemónicos impusieron duros planes de ajustes y reformas antisociales a los más desfavorecidos. Aunque al final el propio salvamento del sistema obligó al Banco Central Europeo a aplicar una política monetaria heterodoxa que garantizó liquidez y permitió sobrevivir con deudas elevadas. Ahora se crea un segundo envite. Alguno de los países que salieron peor parados de la crisis anterior han sido (España e Italia) de los más afectados por la epidemia (la sanitaria y también la económica por el peso que el turismo tiene en su economía). Parece que la Unión Europea ha aprendido algo del drama anterior y anuncia un plan de salvamento que incluye transferencias y créditos baratos, pero habrá que ver cuánto de retórica tiene esta propuesta y cuanto de real. En especial cuales van a ser las contrapartidas que se exigen a cambio de la ayuda. El núcleo duro más neoliberal presiona para imponer un nuevo plan de salvamento, y las élites de los países afectados está interesada en apoyarles para evitar que la salida de la crisis signifique un cambio en unas políticas económicas y fiscales que ahora le son muy favorables. Si esto ocurre entre países aliados, relativamente desarrollados, podemos intuir los problemas que van a afrontarse en países en desarrollos con una larga tradición de planes de ajuste impuestos por organismos internacionales.

En este contexto de resistencias al cambio, las posibilidades que la respuesta a la crisis actual sea diferentes de la anterior depende de la formación de una amplia coalición social que promueva una dinámica diferente. Una de los componentes esenciales es una respuesta en clave de organización y movimientos sociales. La pandemia también en este sentido ha generado respuestas contradictorias. De una parte mucha gente ha percibido, sobre todo en el momento más álgido del confinamiento, la importancia de contar con buenos servicios públicos, el papel básico que juega la cooperación humana, incluso la importancia social de actividades habitualmente devaluadas. Incluso han palpado la relación que existe entre la actividad económica y la contaminación. Un conjunto de percepciones favorables al desarrollo de políticas socialmente avanzadas, a una reestructuración social también en clave ecológica. Pero, al lado de estos valores también hay que destacar respuestas en otro sentido. El aislamiento que se reclama para evitar el contagio puede convertirse en un elemento de erosión de la confianza social y un cierre en las relaciones sociales. El uso masivo de tecnologías de la información además de abrir posibilidades de control social, pueden reforzar el individualismo imperante en las sociedades más desarrolladas.

El teletrabajo que ha eclosionado en esta crisis tiene más aspectos amenazantes que liberadores. Uno de los ejes de la historia del capitalismo ha sido siempre la del control del comportamiento de la fuerza de trabajo. Todas las grandes innovaciones organizativas (el putting‐out system, la manufactura, la fábrica, el taylorismo, el fordismo…) tenían esta cuestión como elemento central. Las tecnologías de la comunicación llevan años ofreciendo posibilidades de control de actividades espacialmente separadas. Una vuelta al putting out system en el que la relación individualizada y la dispersión espacial jugaban un papel crucial, pero ganando en posibilidades de control remoto. La expansión del teletrabajo abre la posibilidad de una nueva desregulación de condiciones de trabajo en nuevos sectores sociales, de una nueva promoción de la división sexual del trabajo y de impulso del modelo territorial carácterístico del modelo norteamericano. De aumentar la diferenciación entre un sector de trabajadores presenciales y no presenciales. Un modelo que además tiene una enorme carga ecológica y aumenta los costes de gestión del sector público.

En suma es posible que al mismo tiempo la epidemia haya generado respuestas sociales en sentidos contradictorios, de más demanda de bienes colectivos en un lado, de más individualidad y distanciamiento en otro. Y el reflejo sea una mayor dificultad para articular políticas amplias que permitan generar un movimiento social, intelectual y político que aborde los problemas que venimos arrastrando y que la epidemia no ha hecho más que agudizar.

La gestión de la propia crisis sanitaria añade un punto de complicación. En ningún país está ha sido plenamente eficiente. Se tardó mucho tiempo en reconocer el problema y no han faltado los episodios de caos e información confusa. El confinamiento ha tenido costes personales muy elevados en muchos casos y ha dejado a cada aislado ante las redes. Hace años que se sabe que el acceso a fuentes y medios de información es muy segmentado. Lo que provoca que la percepción de los fenómenos este influida por los canales y redes a los que cada persona se identifica. Y en la pandemia hemos experimentado un verdadero auge informativo, de rumores y falsas noticias que posiblemente pueden reforzar la dispersión social y la influencia de corrientes de extrema derecha, irracionales en muchos países.

Comentario

A lo largo de esta reflexión sobre la crisis del covid he tratado de situar tres cuestiones. En primer lugar proponer un esquema analítico para situar esta crisis sanitaria en el contexto de las economías capitalistas. En segundo lugar mostrar como la crisis sanitaria ha mostrado y exacerbado muchos de los problemas básicos de las economías actuales, ha realizado un chequeo bastante completo de nuestras debilidades. Y en tercer lugar he tratado de situar respuestas posibles a la crisis que simplemente está en su fase inicial. Y que puede complicarse si la epidemia reaparece en nuevas oleadas masivas.

Es obvio que lo racional sería esperar que la crisis sirviera para reorientar la economía y la sociedad en un sentido más igualitario, cooperativo y ecológico. Mucha gente ha afirmado que estamos en la fase final del capitalismo. Mis comentarios son, cuando menos escépticos, con esta perspectiva a pesar de compartir que realmente necesitamos cambios profundos en muchas direcciones. Mis dudas provienen tanto del comportamiento de las élites que no muestran ninguna predisposición a aceptar cosas tan esenciales como aumentos de impuestos y reordenación de derechos laborales, que siguen ignorando, más allá de la retórica, la cuestión esencial de la crisis ambiental y que no han dudado a presionar en todo momento a los gobiernos a que reduzcan las medidas sanitarias en aras a impulsar la actividad económica (o sea el negocio privado). Y tampoco veo que exista una visión unitaria y un mínimo de articulación de un movimiento amplio de las clases trabajadoras capaz de forzar estos cambios necesarios.

Hay aún muchas incertidumbres sobre cómo evolucionará esta crisis sanitaria, económica y social. Hay mucha necesidad de que la salida sea diferente a la crisis anterior que significó una vuelta de tuerca neoliberal. Para que ello ocurra hay que plantear respuestas en muchos planos y en muchos espacios. Los dilemas se plantean a escala internacional, nacional y local. Hay muchas cuestiones en juego y muchos intereses contradictorios. La única posibilidad de que no acabemos en un nuevo desastre colectivo es conseguir generar una masa social crítica que impulse cambios. Y ello exige acciones y esfuerzos específicos en muchos ámbitos: académico, social, político, de movimientos sociales, sindicales, feministas, antirracistas… Como casi siempre sabemos los problemas pero no las soluciones. Para encontrarlas se requiere trabajo y cooperación entre mucha gente.